L'agriculture

Basse cour de Jeantillon

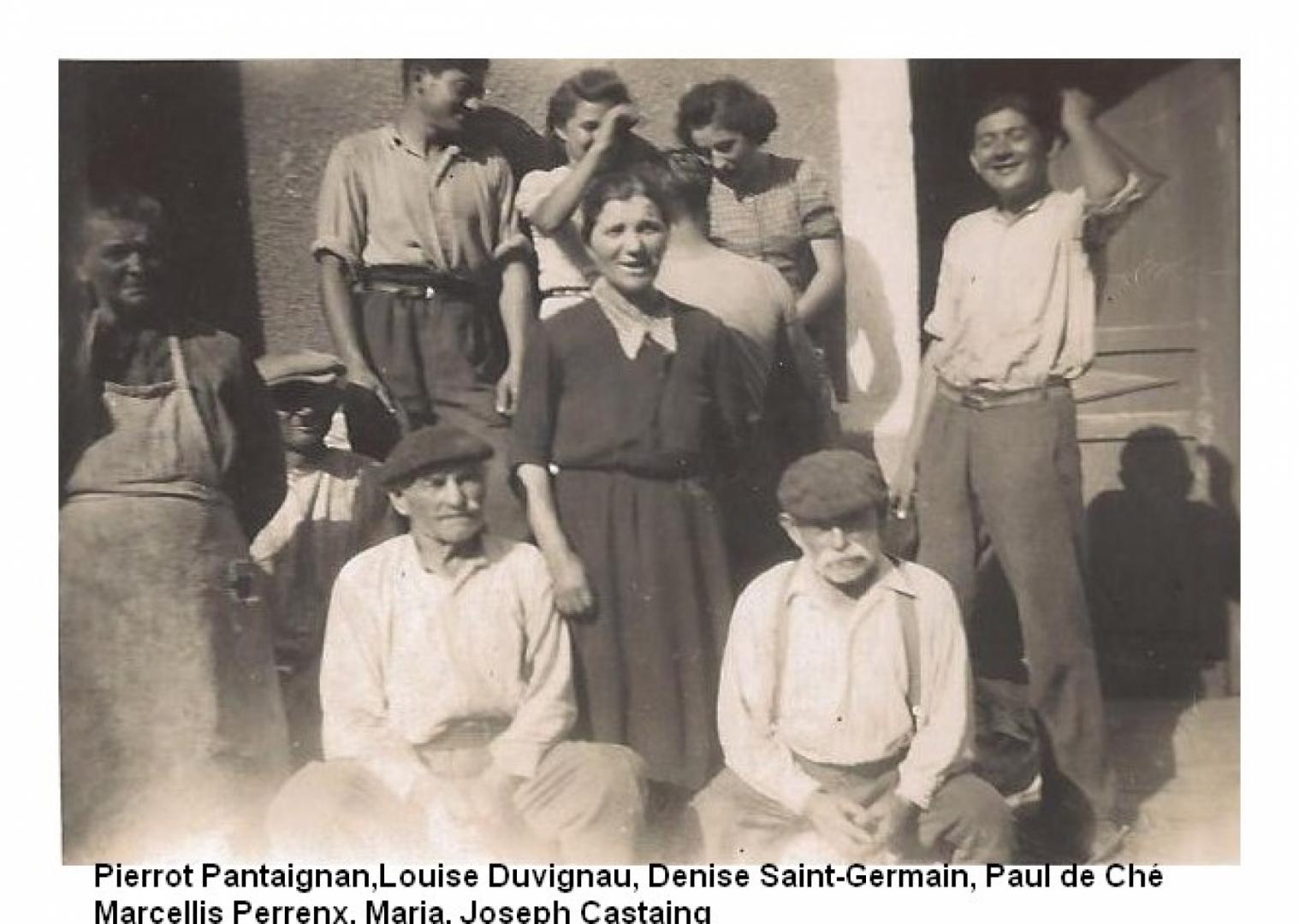

Au début du XXème siècle, la majorité des habitants du village vivait du travail de la terre. Dans chaque ferme, on cultivait surtout plantes fourragères, blé, maïs, haricots et vigne. On élevait vaches, cochons, canards, oies, volailles et lapins.

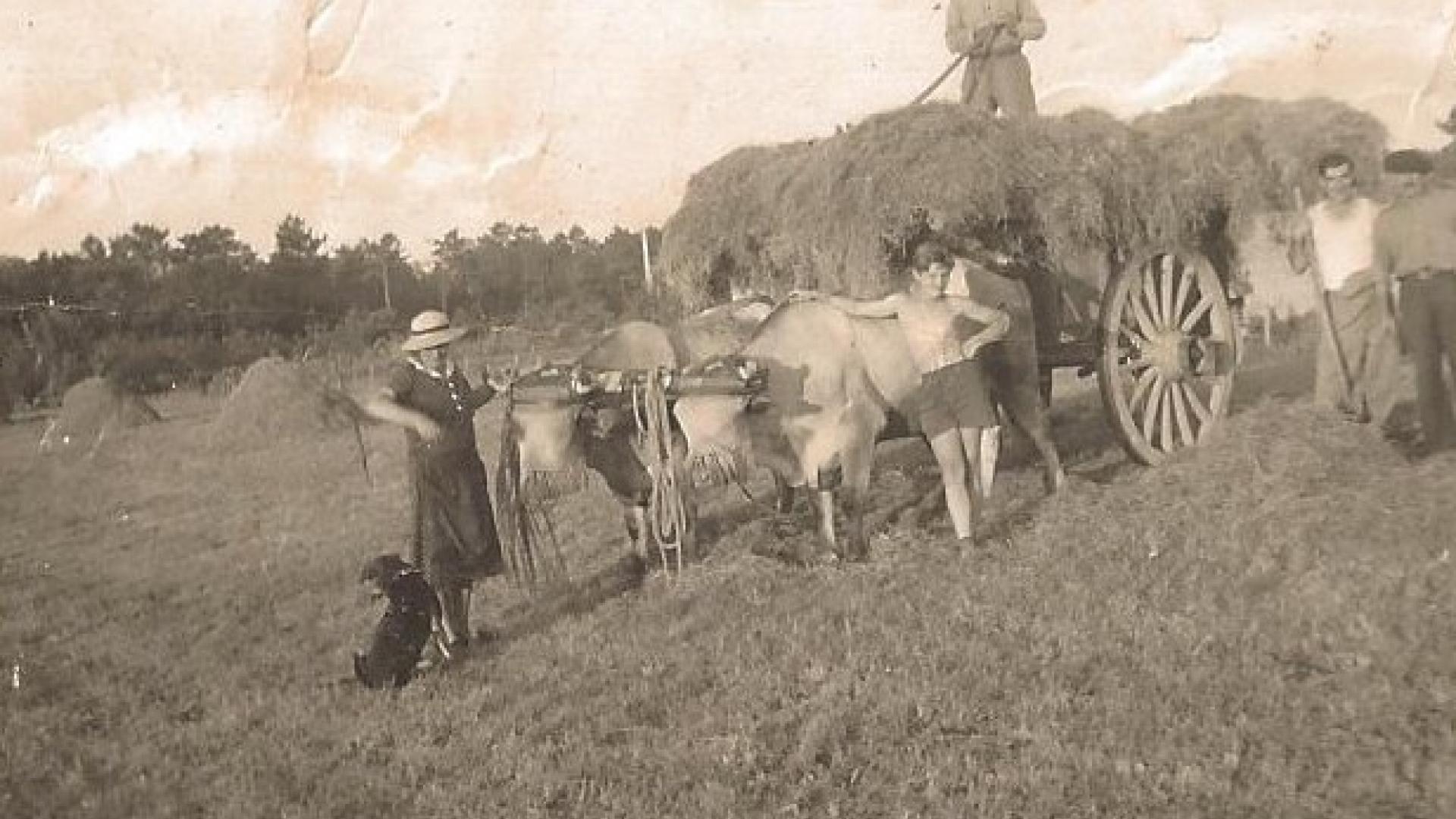

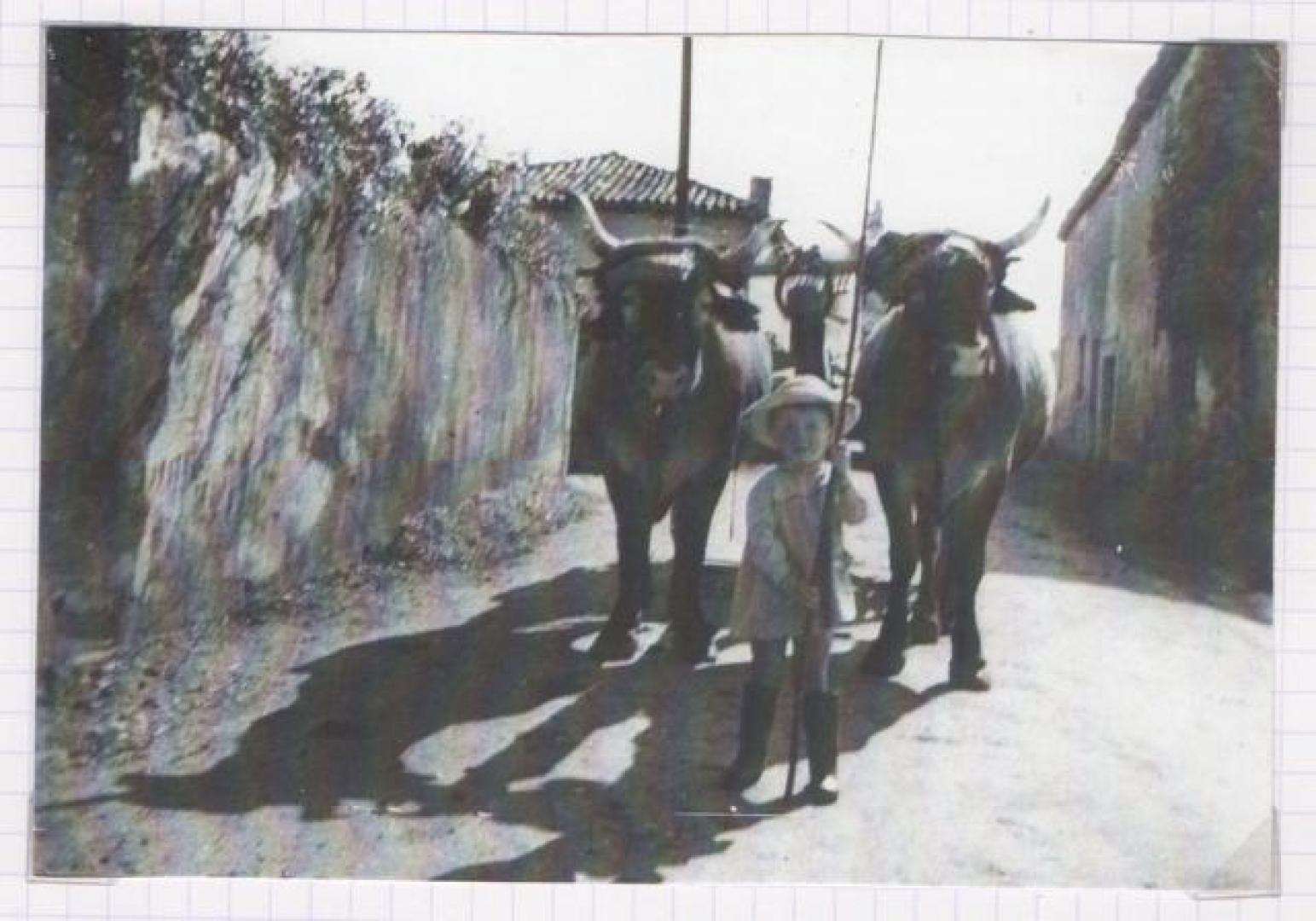

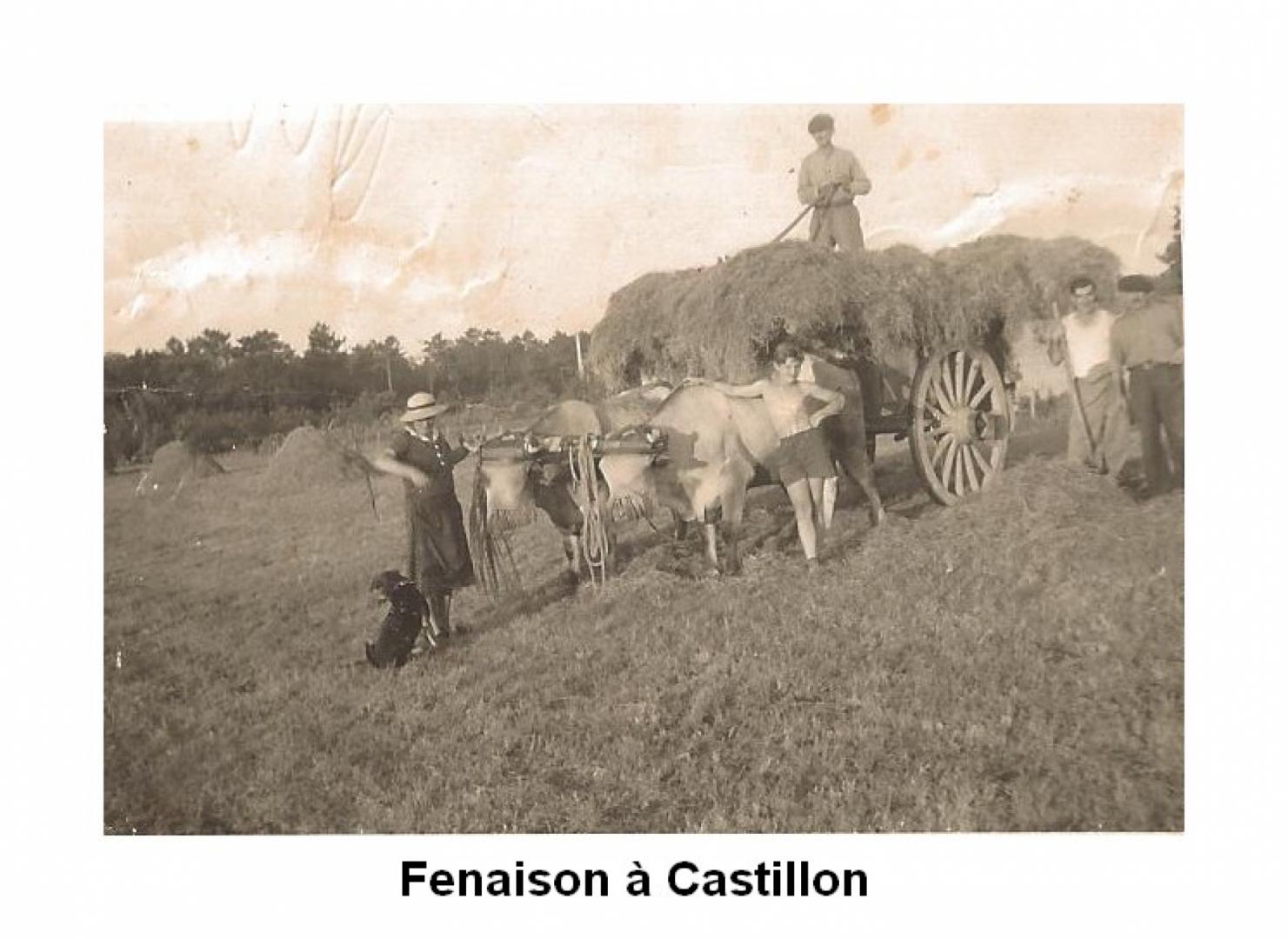

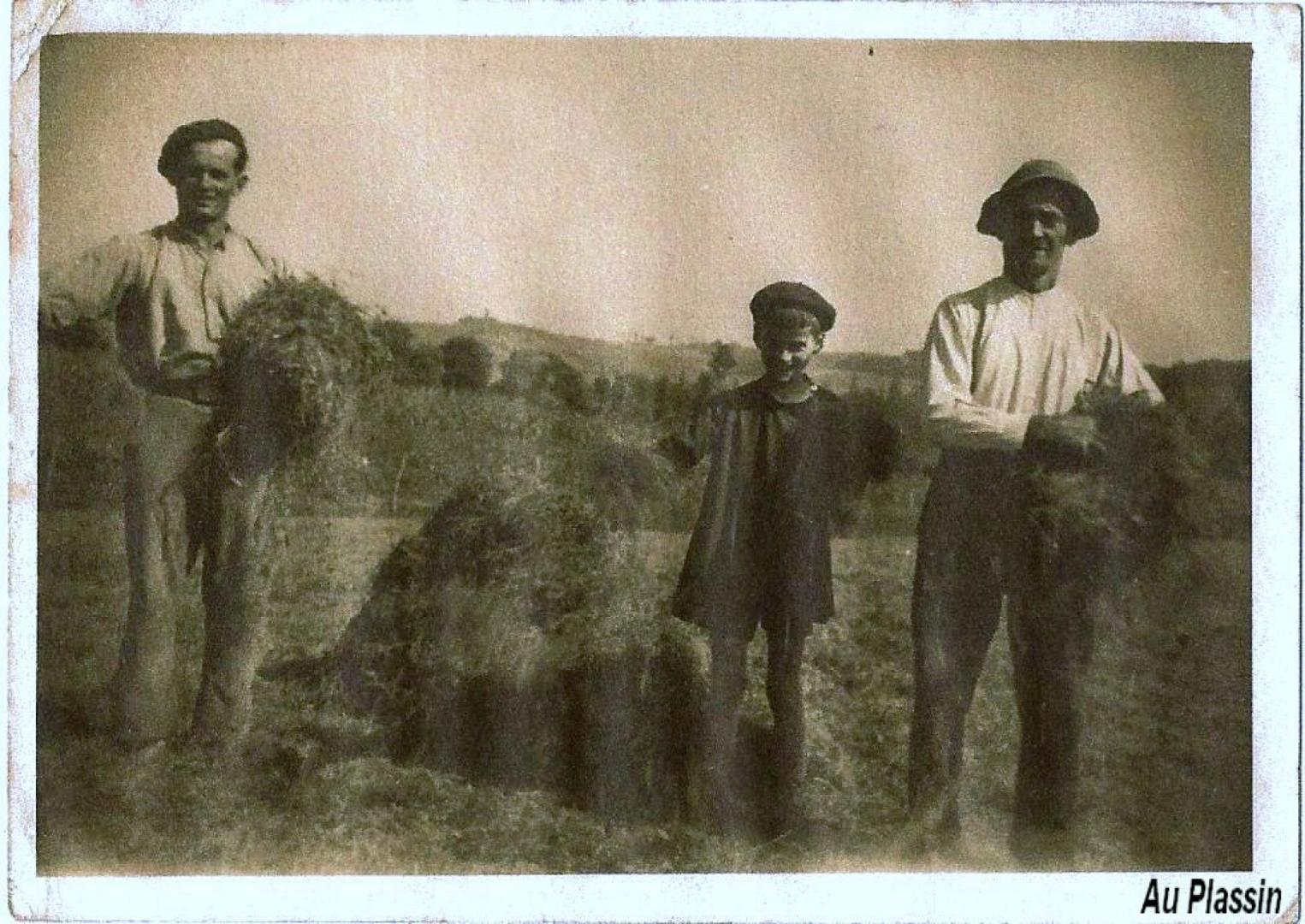

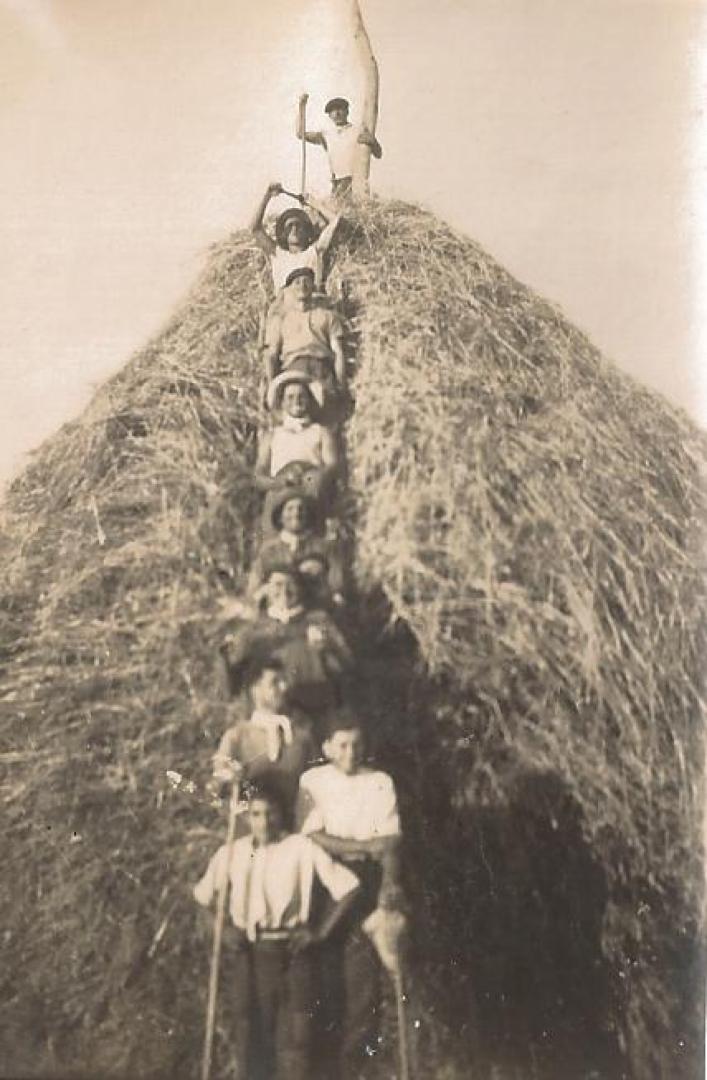

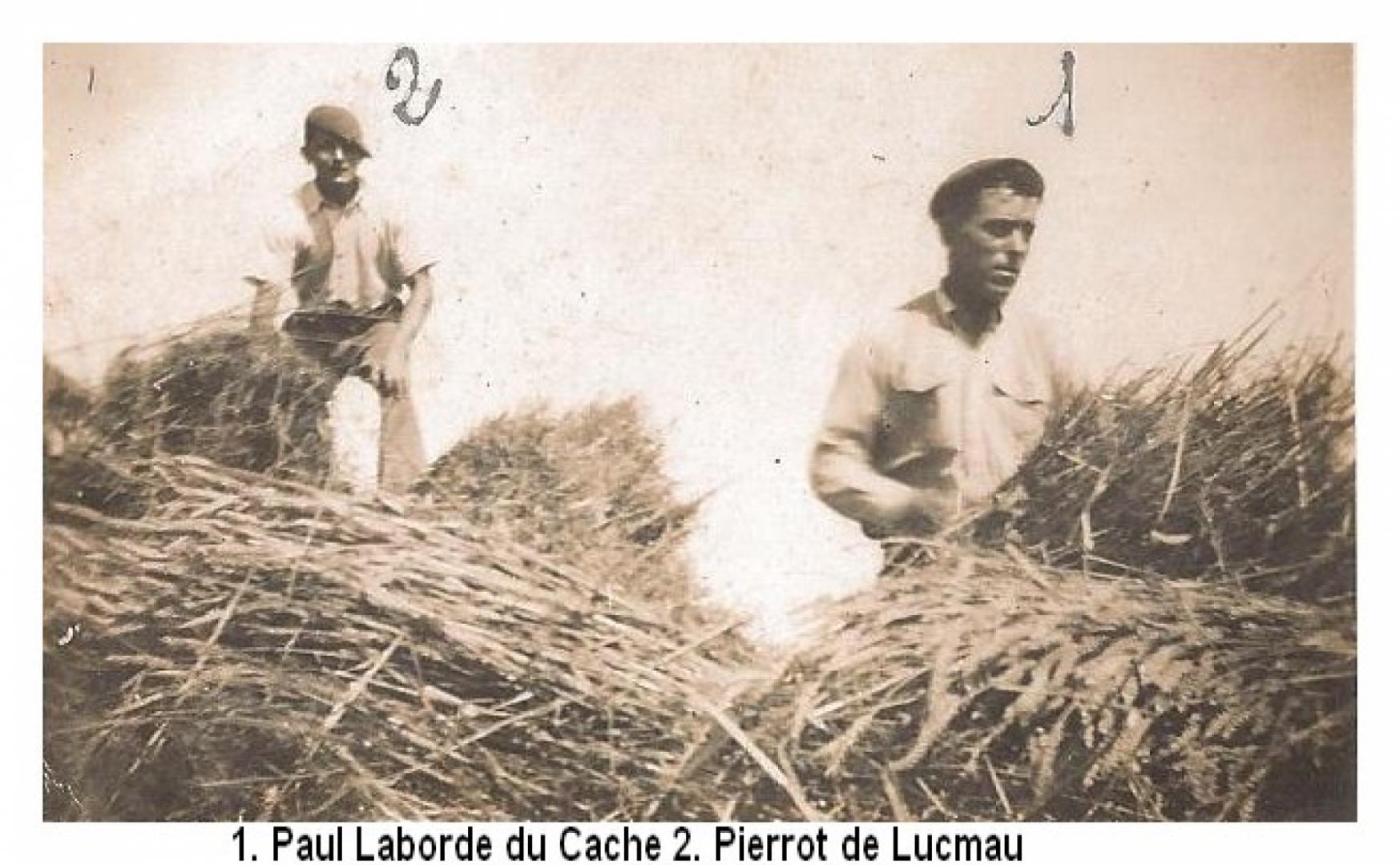

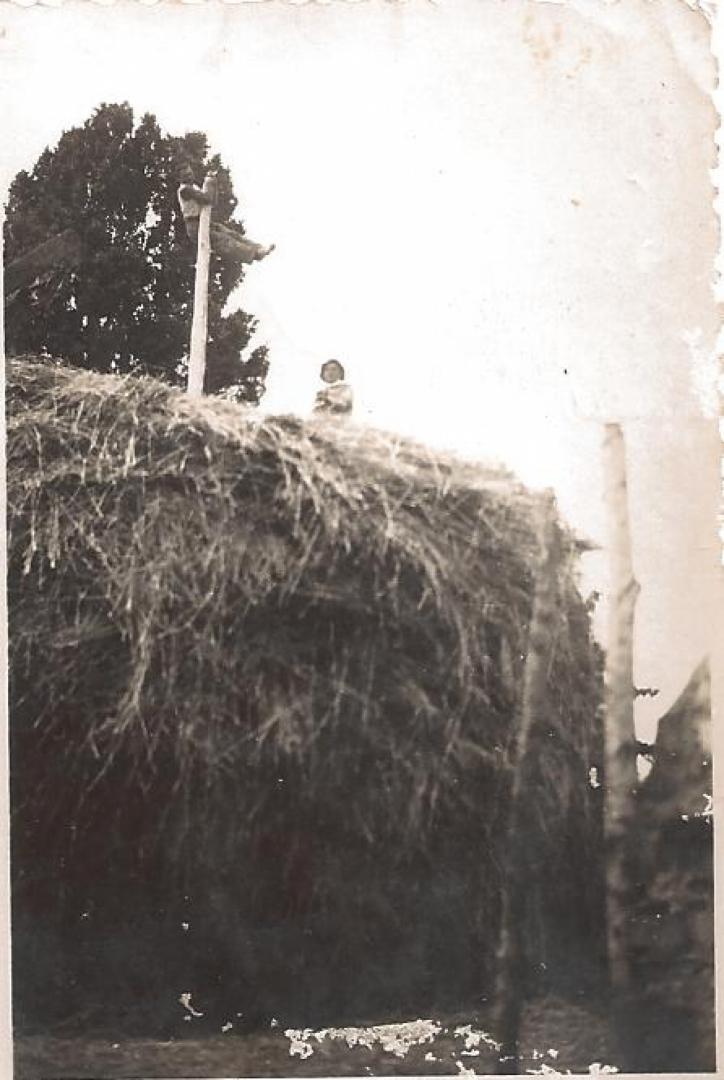

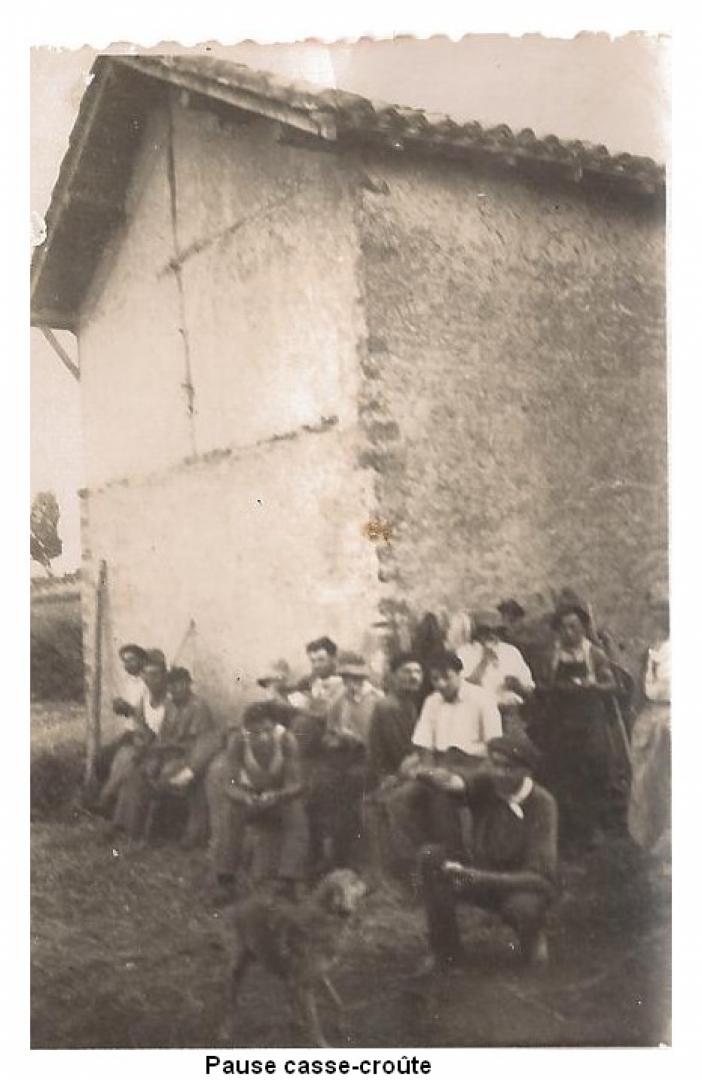

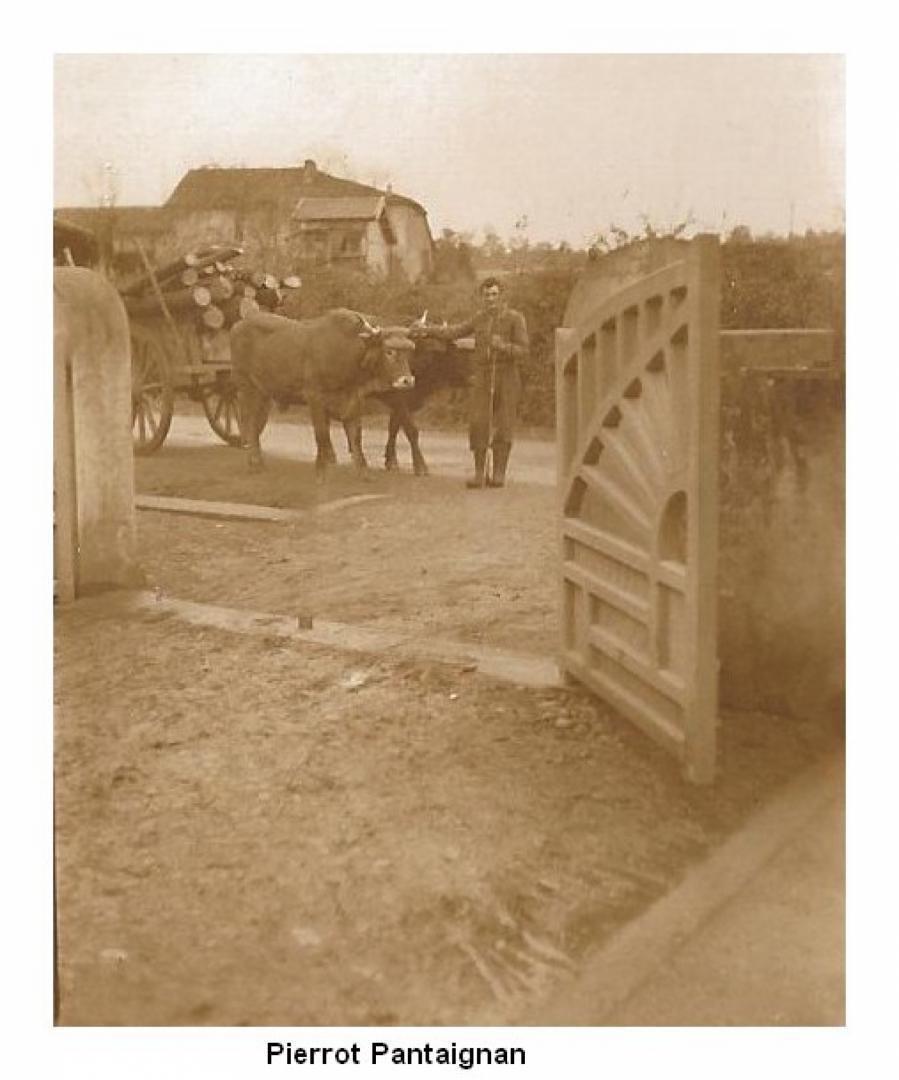

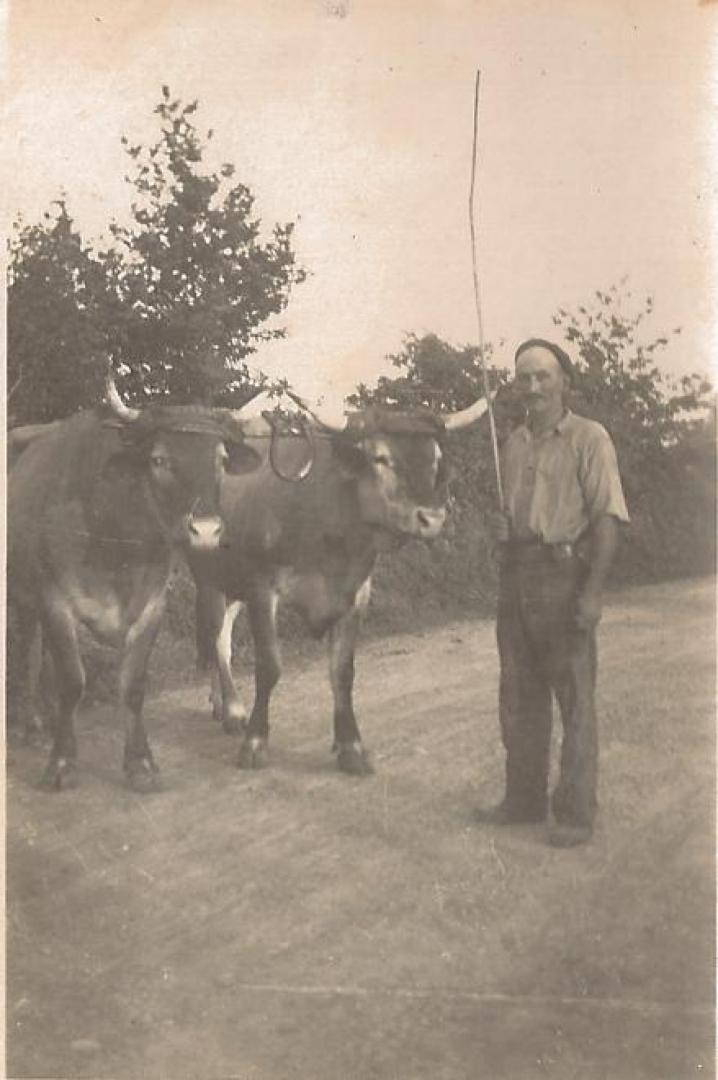

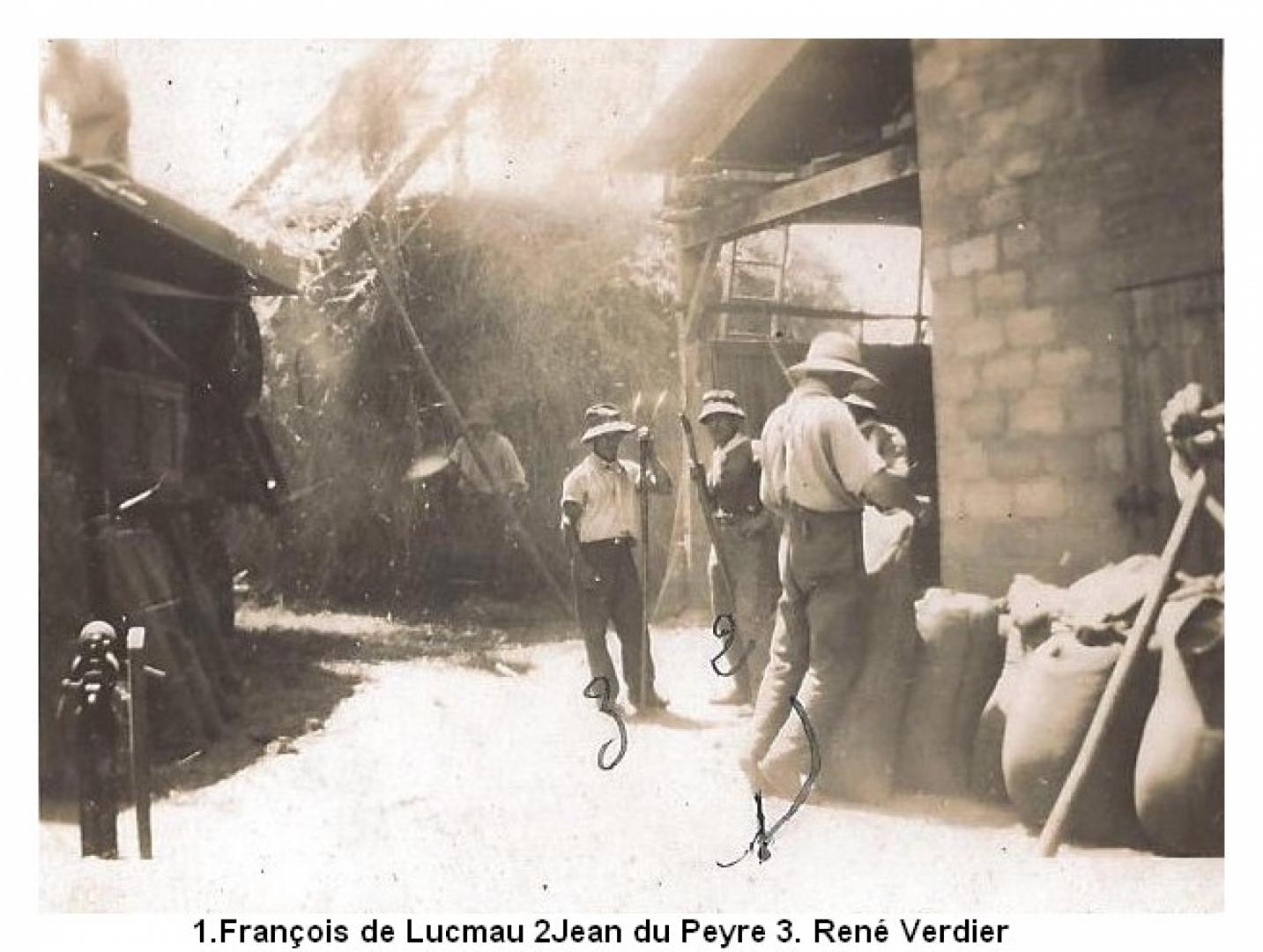

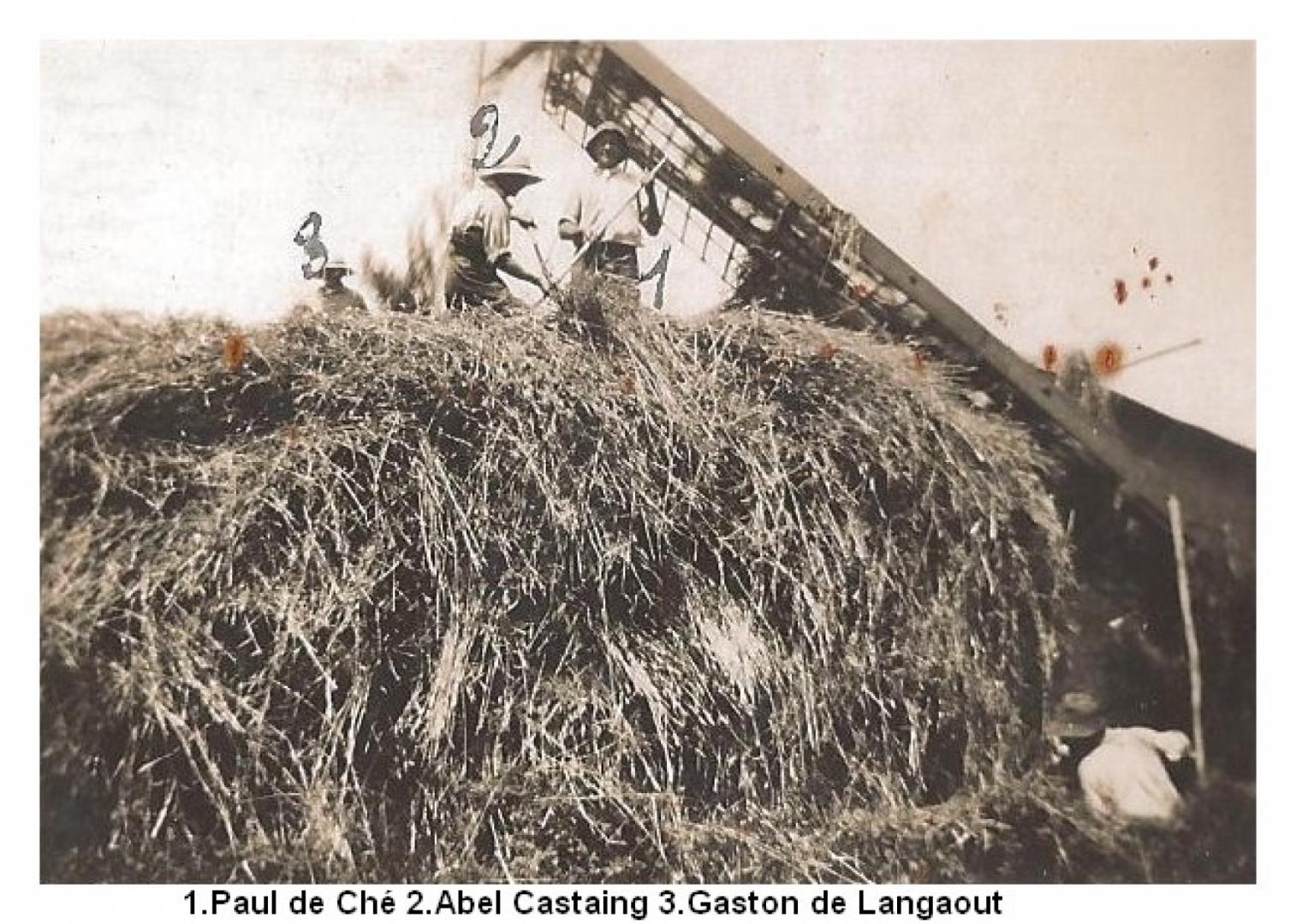

Les outils (herses, charrues, faucheuses…) étaient tirés par des attelages de bœufs qui servaient aussi au transport des marchandises. Quand les blés avaient été moissonnés, une batteuse à vapeur tirée par des boeufs, comme celle d’Isidore Perrenx, allait de cour de ferme en cour de ferme. Les gerbes étaient introduites dans la batteuse, les grains tombaient dans des sacs sur le côté tandis que les tiges étaient évacuées sur le monte paille et les hommes édifiaient le « pailhé ».

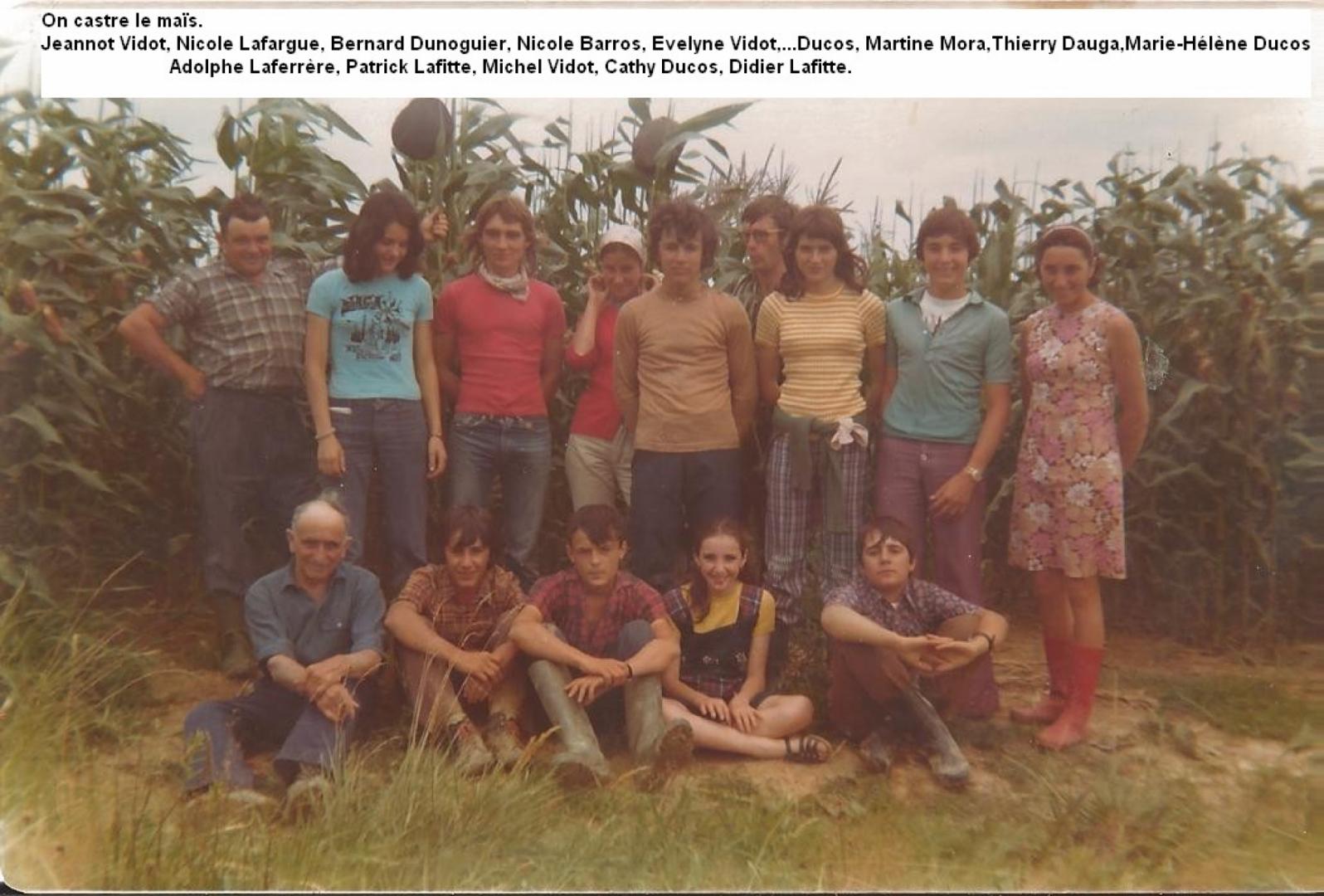

Les haricots montaient le long des pieds de maïs. L’été, la corvée du ramassage revenait souvent aux enfants. Les gousses étaient ensuite étalées sur des draps dans les cours ou même sur la route où elles finissaient de sécher puis on les battait pour les égrener.

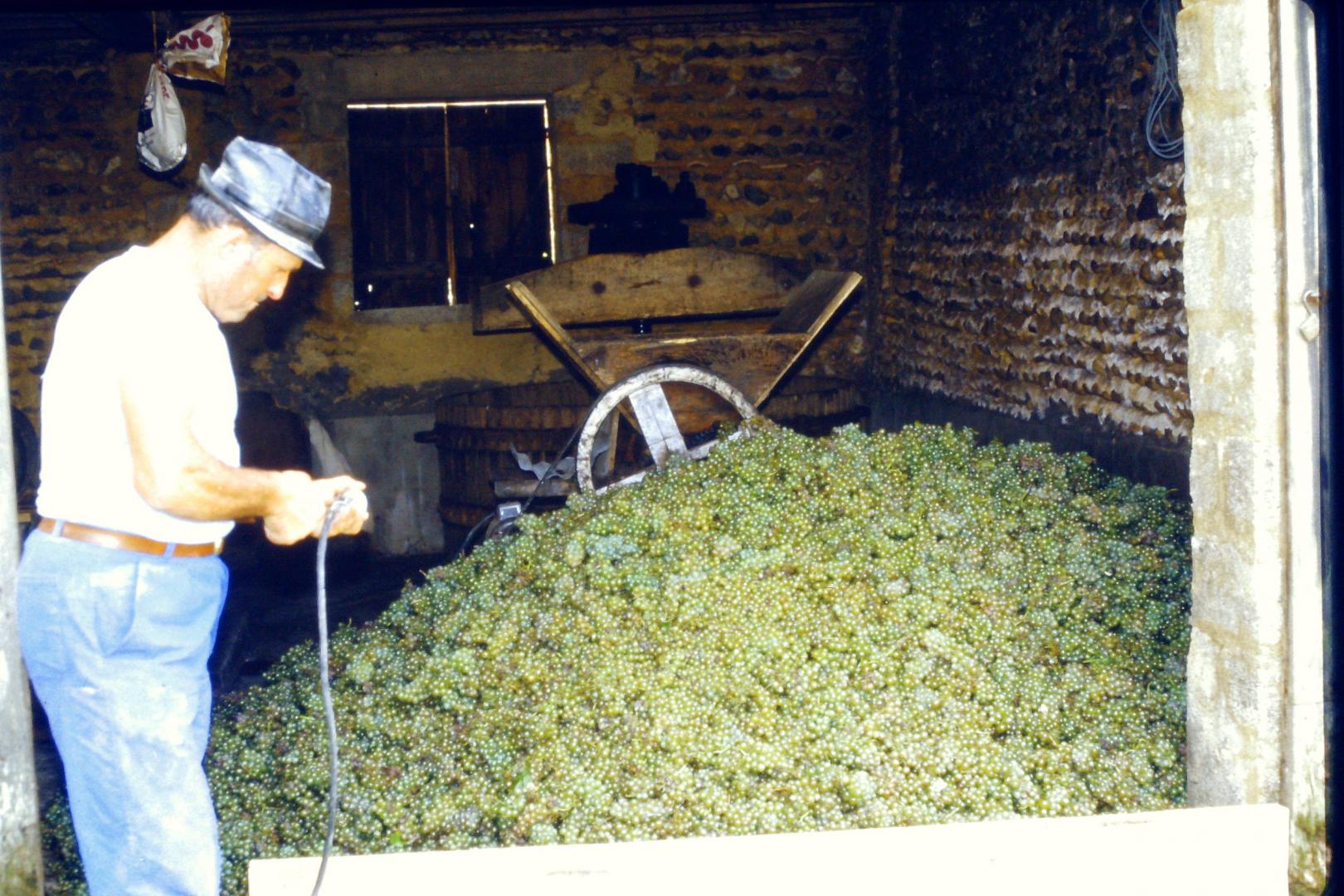

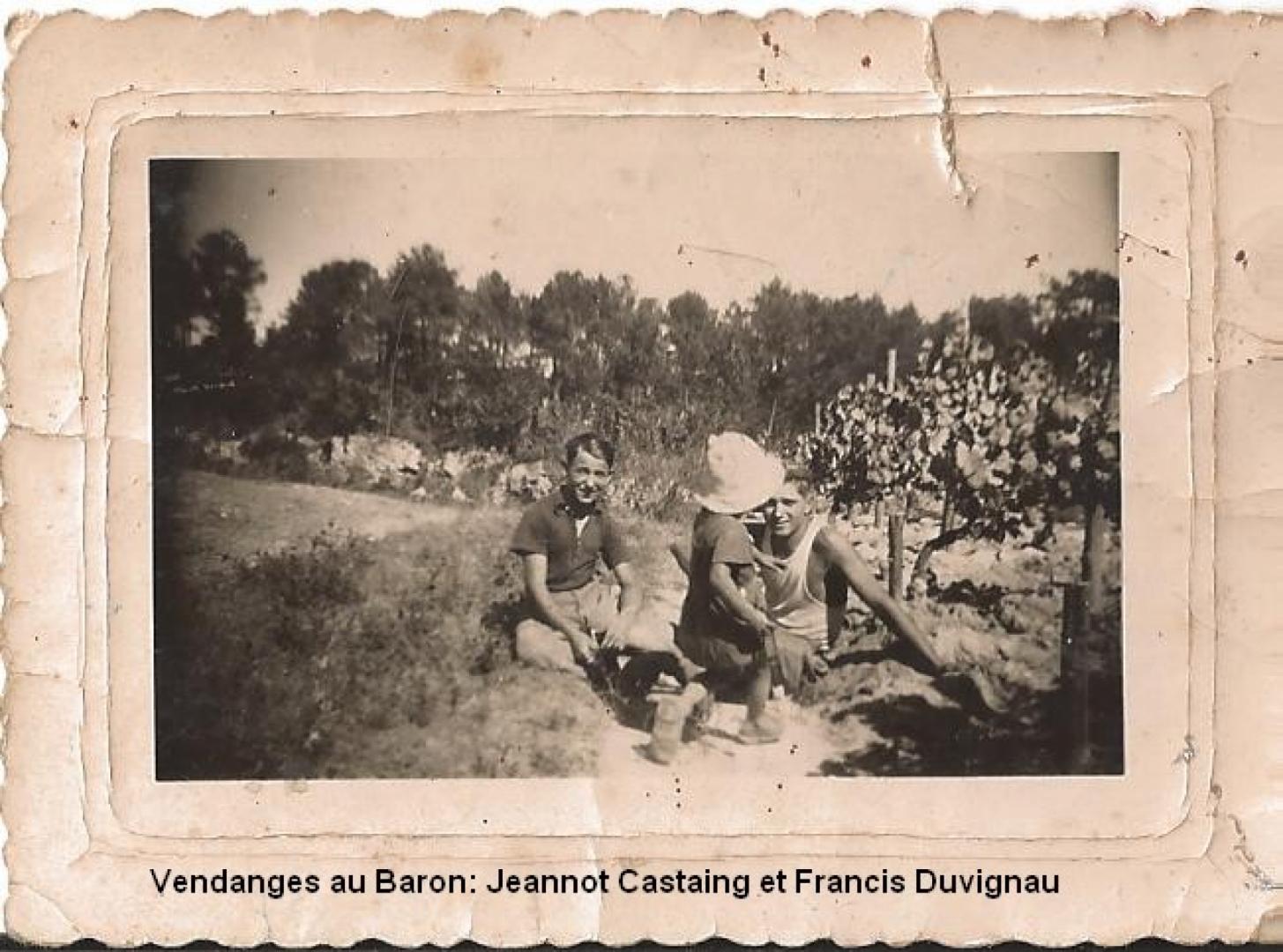

Les vignes étaient plus étendues qu’aujourd’hui. Beaucoup de Batsois avaient leur propre pressoir et faisaient leur vin qui pouvait être vendu à des négociants comme Darthos à Urgons ou à des particuliers. Les voisins venaient aider pendant les vendanges qui étaient aussi l’occasion de faire la fête. Lors de la deuxième guerre mondiale, des soldats démobilisés ont participé aux vendanges à Peyroulet. La tradition s’est maintenue comme chez Lailheugue dans les années 80.

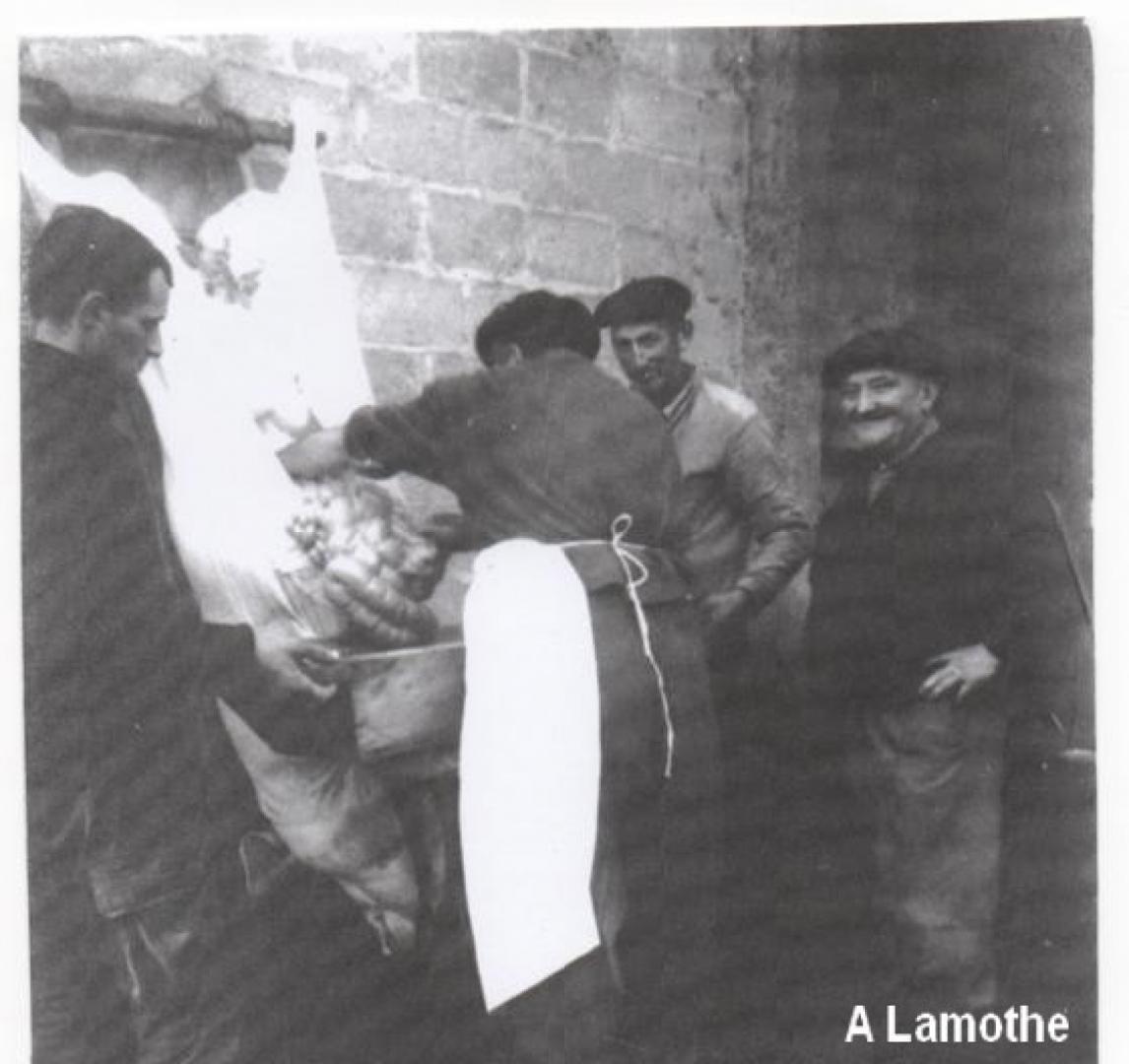

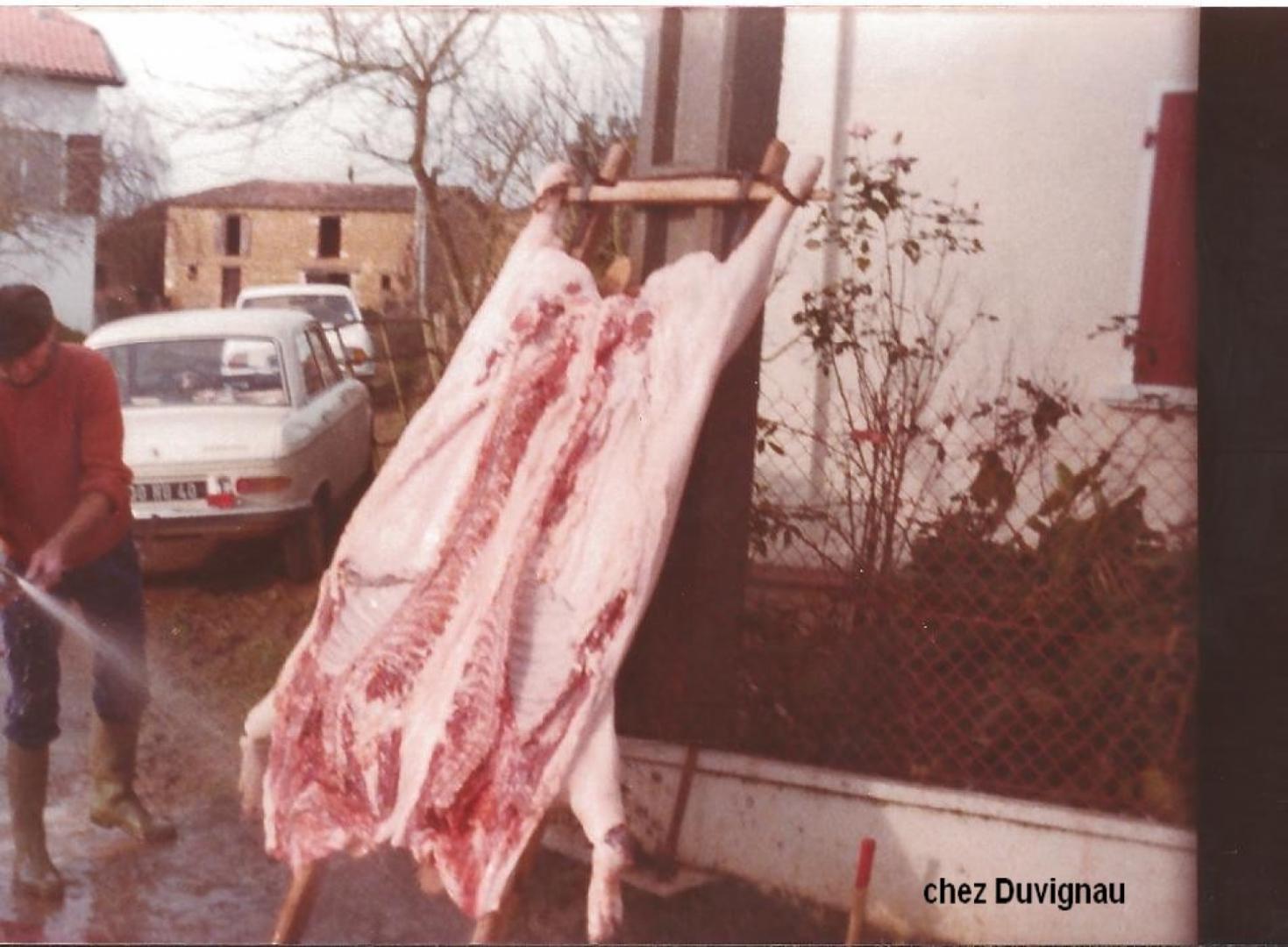

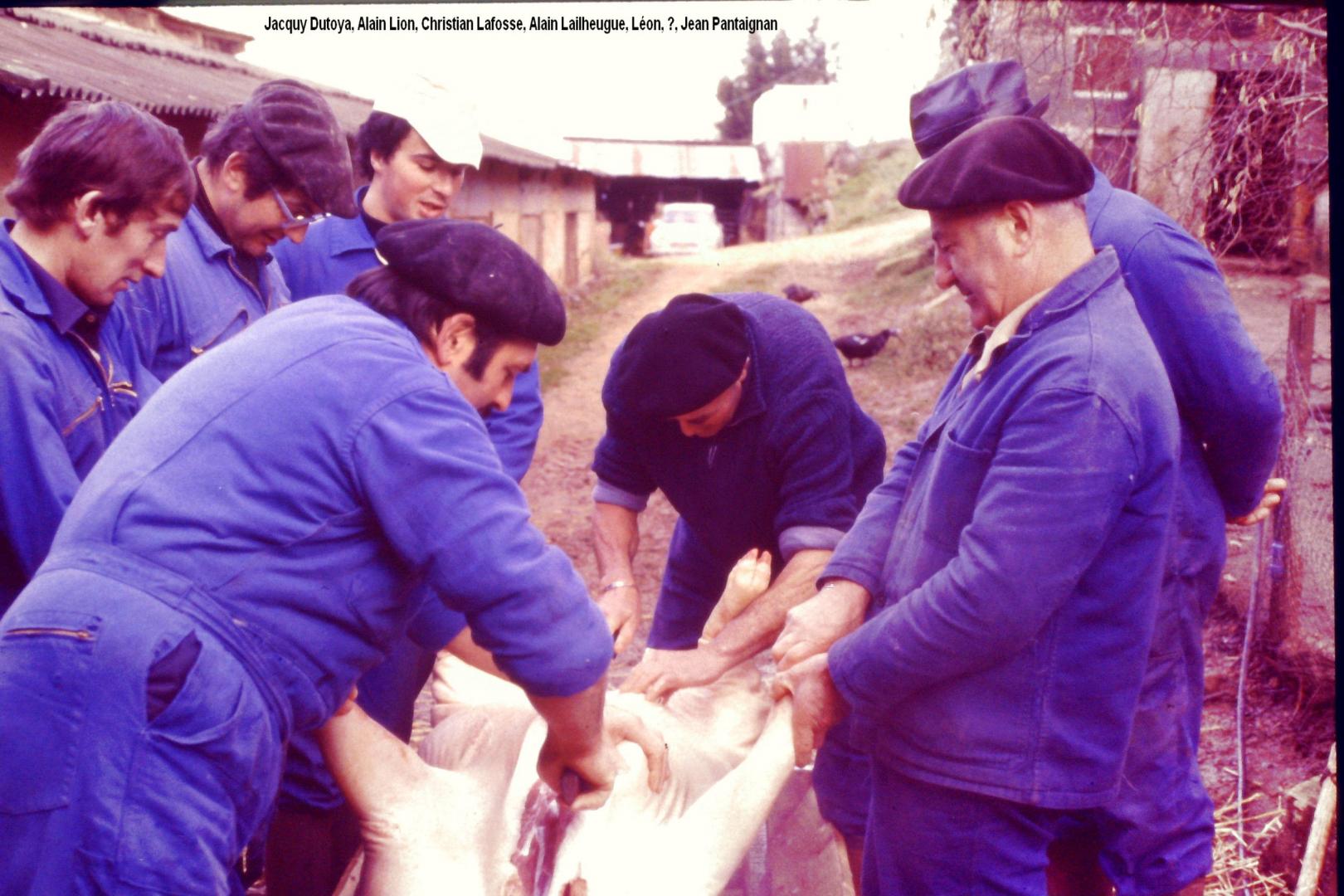

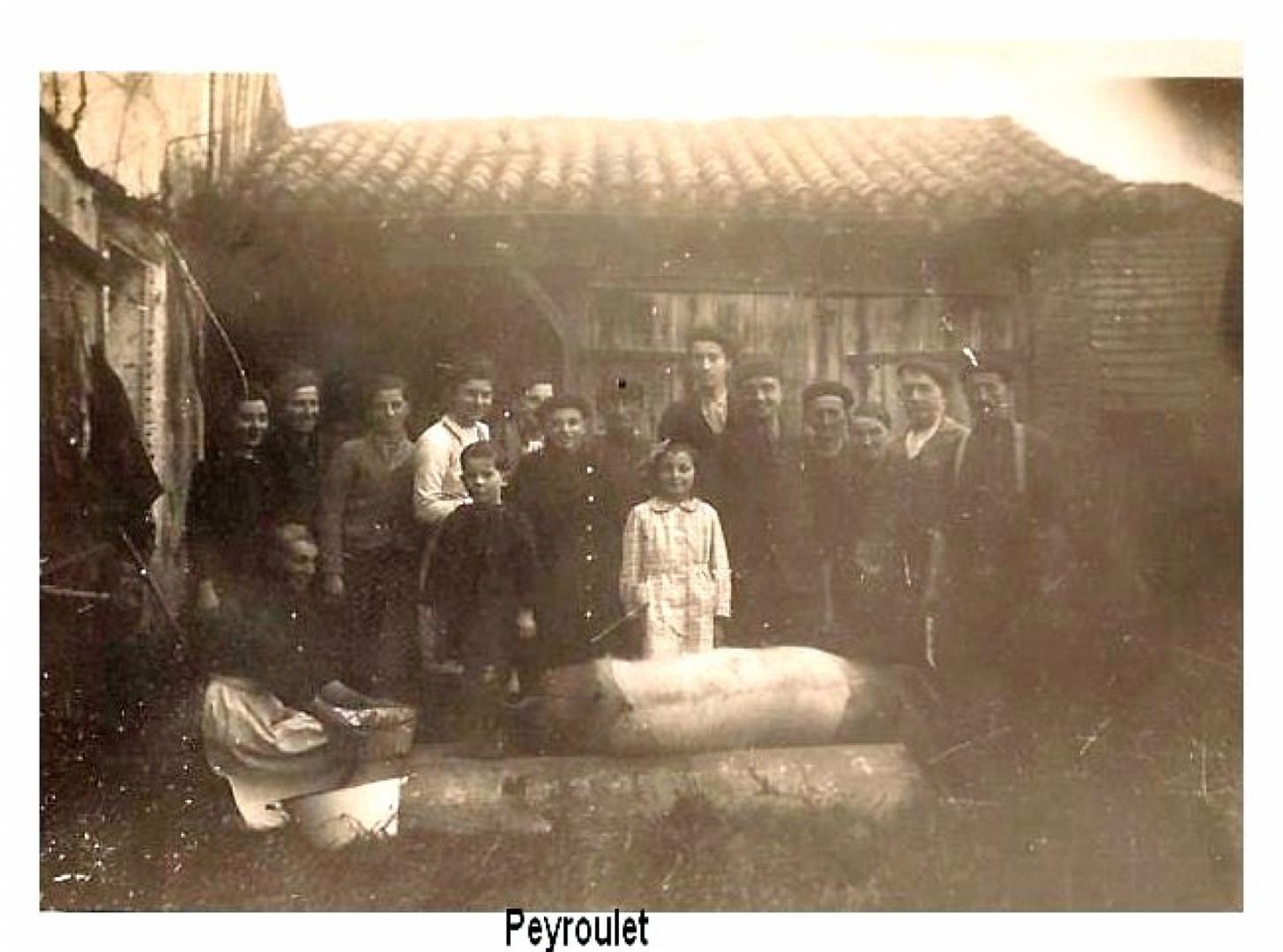

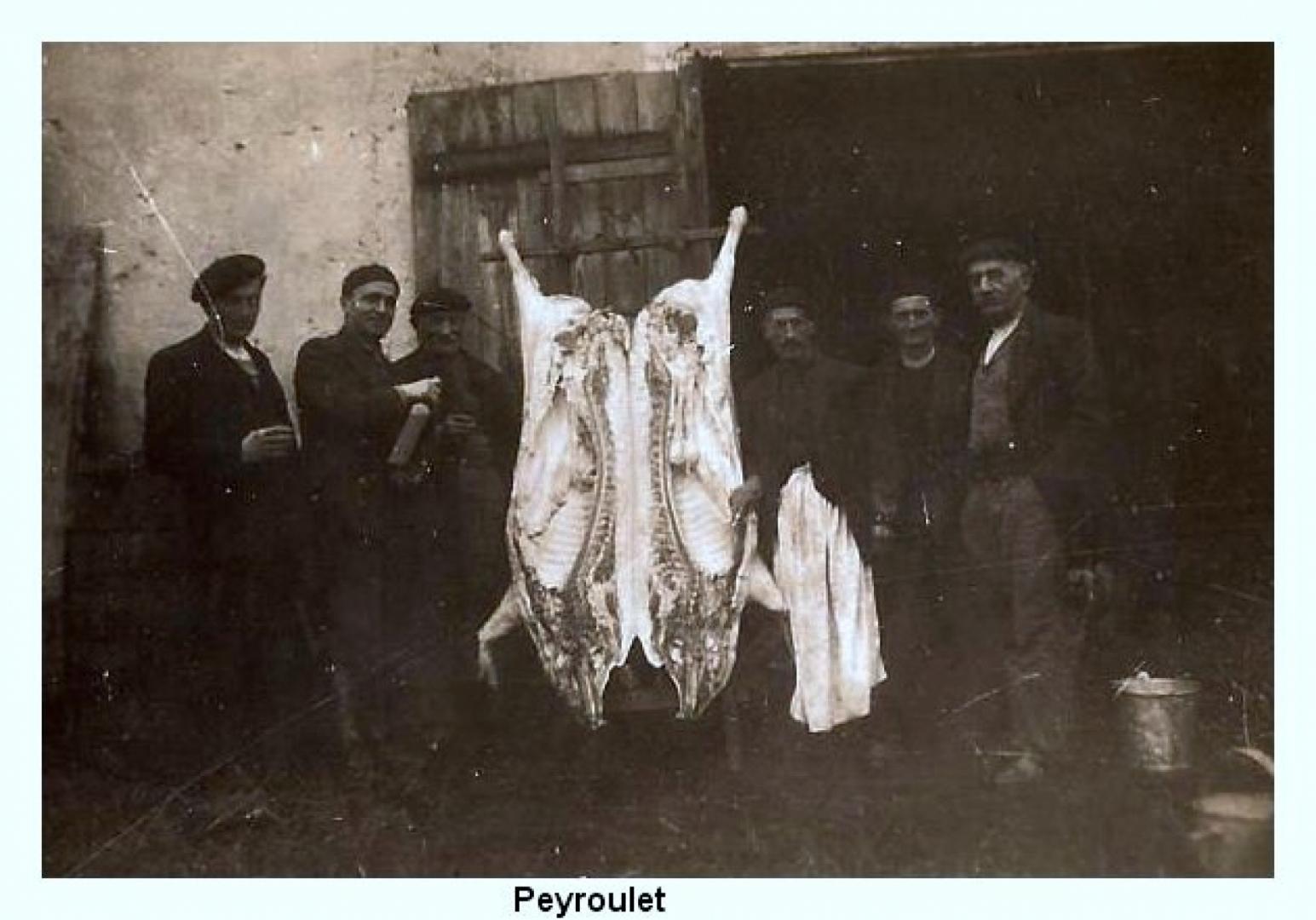

Les « tue cochons » ou « pèle porcs » étaient aussi l’occasion de se retrouver. La tradition a perduré jusqu’au début des années 2000.

La consorce était une assurance qui permettait d’indemniser les éleveurs dont les animaux mouraient. Jusqu’aux années 1950, au premier de l’an, chaque famille amenait son bétail sur la place du village où des préposés l’examinaient et l'estimaient. Plus tard, les visites se sont faites dans les fermes car il y avait de plus en plus d’animaux. Les porcs étaient poinçonnés à l’oreille afin d’éviter les tricheries. Le dernier syndic de la consorce a été André Ducos de Peyotte en 1960.

Les métayers comme Irène et Paul Morganx, Noélie et Pierrot Desmoulies au Boué, la famille Destaillats à Lamothe étaient nombreux à Bats. Ils devaient remettre une partie de leurs récoltes, des jambons, de la volaille au propriétaire de la métaierie qu’ils exploitaient. La loi de 1946 modifia ce type de contrat.

Les artisans

M. Saint-Germain

Le village comptait quelques artisans nécessaires à la vie agricole. Isidore Perrenx né en 1878 grand-père de Michel Dunogué, fabriquait des outils, cerclait des roues et ferrait aussi des chevaux. Il habitait au « Haou », mot gascon désignant le forgeron. Il était issu d'une longue lignée de forgerons établis au « Haou » depuis au moins 1797.

Le tonnelier Victor Bréthous, dit Daniel, né en 1900, fabriquait des tonneaux à Peyroulet.

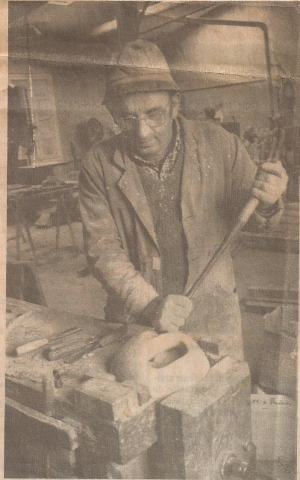

Le charron, François Saint Germain né en 1898, fabriquait des roues de charrette. Son père Bernard était déjà charron au « Placiat » en 1896.

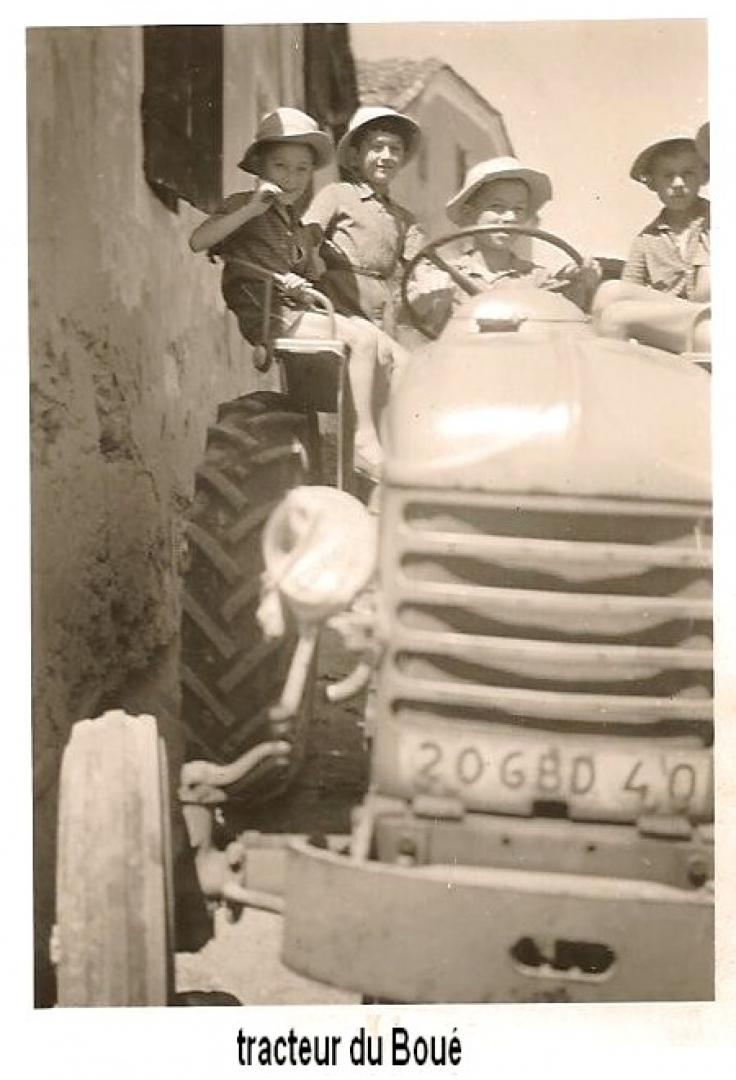

Mais dans les années 1950, les premiers tracteurs sont arrivés et à partir des années 1960 tout a évolué rapidement. L'agriculture s'est mécanisée, les exploitations se sont agrandies, le remembrement a été réalisé et très vite le nombre d'agriculteurs a diminué. Charrons et tonneliers ont disparu. Un forgeron devenu ensuite plombier chauffagiste, Robert Destenave, mit au point la tonne à lisier et fabriqua avec Robert Dupont d’Aubagnan l'une des premières plumeuses.

Le fils du charron, Marcel Saint-Germain s'installa comme menuisier-ébéniste puis, suite à des ennuis de santé, il se reconvertit en tourneur sur bois dans les années 80. A la demande d'un « quilhayre » de Clèdes, il se lança dans la fabrication de quilles de 9.

Bats avait aussi au début du siècle son sabotier. Abel Passicos, du « Frère », né en 1896, fabriquait des sabots tout en bois, « escalops » et des « galoches » avec semelle en bois et dessus en cuir. Son père Jean-Marie était sabotier également

Il y avait aussi un cordonnier. Albert Laferrère, dit Adolphe, né en 1899, travaillait à « Morganx » dans une maison aujourd'hui démolie entre église et vieille école.

Victor Pantaignan né en 1898 et son fils René né en 1920 étaient cultivateurs mais aussi coiffeurs barbiers. Ils officiaient dans un cabanon en dur en face du « Rouan ». Une petite cuve en hauteur à l'arrière du bâtiment devait être remplie d'eau par Odette ou ses frères afin d'alimenter l'évier en pierre qui se trouvait à l'intérieur. L'équipement était sommaire : un fauteuil, un banc, quelques flacons. Victor étant âgé Pierre Desmouliès de St Antoine ou Ernest Destenave de La Citadelle à Vielle venaient l’aider pour se faire de l’argent de poche. Après 1952, Joseph Dauga de Coudures coiffa dans le cabanon puis au bistrot du Houric.

On trouvait aussi au village des maçons. : Lucien Lafitte né en 1869 transportait ses matériaux avec des bœufs et construisait des ponts, Marcel Despons né en 1905 puis Charles Lafitte dit Charlot (né en 1917) fils de Lucien faisait fabriquer les blocs à l’atelier dans les années 50 et les bornes du remembrement un peu plus tard.

Jean Dezest était charpentier (vers 1910), son gendre Gabriel Dabescat lui succéda puis ce fut Michel fils de Gabriel. Jeannot Lapeyre de La Haoure était lui aussi charpentier et faisait également le cubage du bois.

Epiceries, boulangerie, auberges

Le multiple rural de Bats

Avant 1940, on pouvait se ravitailler dans les épiceries de Marie Saint-Germain au "Bernaton" ou de Laure Dunogué au "Haou". Ensuite Elvina Saint Pé-Bréthous à "Muguin" prit la relève, sa fille Paulette Lafosse maintint l’épicerie ouverte le dimanche et le jeudi jusque dans les années 1960. En 1990, un multiple rural (bar, pain, gaz) fut créé par la commune , tenu par Jacques et Christine Vidot, il fonctionna jusqu’en 2000.

La boulangerie tenue par Robert Dunogué né en 1912 se trouvait sur la route d’Aubagnan, à La Louise. C’est avec une voiture à cheval qu’il faisait sa tournée puis une C4 que les jeunes lui empruntaient pour leurs sorties remplaça le cheval ! Après son décès, la famille Garcia reprit l’activité de 1955 à 1963.

Qui dit boulanger dit meunier ! Sur un canal de dérivation du Gabas se blottit le Moulin Neuf datant tout de même du Moyen Age. Joseph Lamarcade natif de Miramont l’acheta en 1924. Son gendre Henri Vidot (père de Jean Vidot dit Jeannot du Moulin) lui succéda et fit tourner le moulin jusque dans les années 1960.

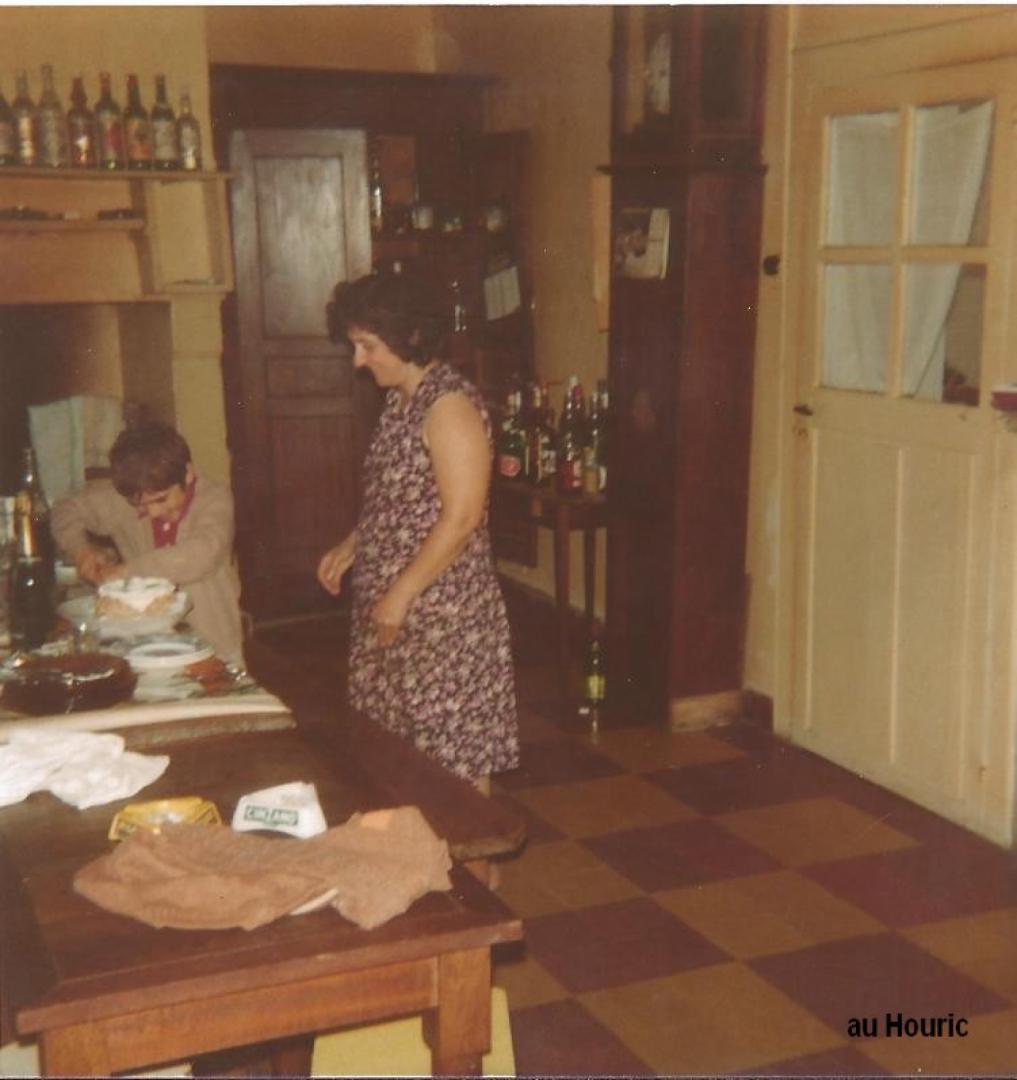

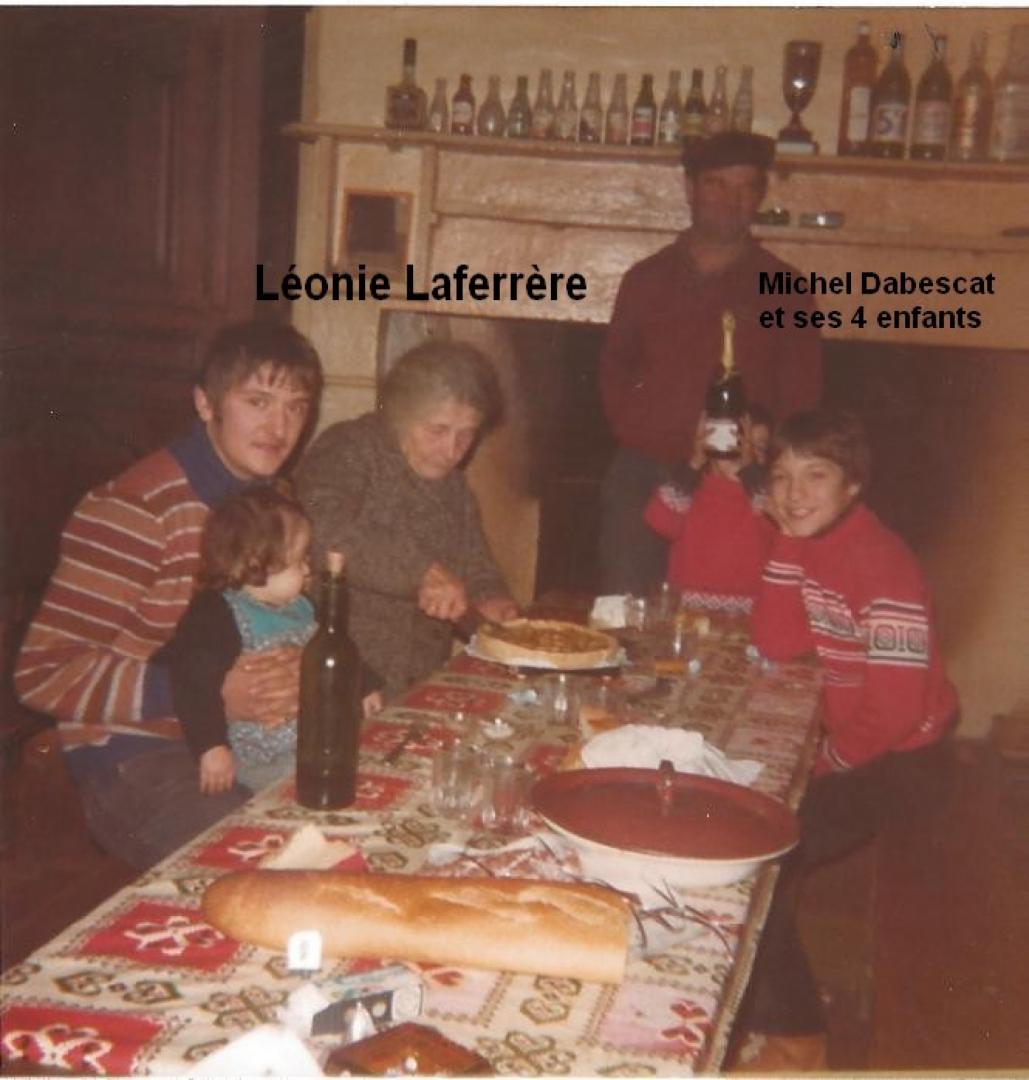

On pouvait se désaltérer et jouer aux cartes ou aux quilles, dans les auberges du « Houric » tenue par M. Saubusse puis par Jean-Marie et Léonie Laferrère (parents de Denise Dabescat) ou de « Lahaoure » (route de Geaune) chez Pierre Lapeyre. Quand Pierre Lapeyre veuf partit à Aubagnan, Elvina Bréthous emprunta la licence et ouvrit un débit de boissons à « Muguin ». Jeannot Lapeyre, fils de Pierre, se maria à Bats et dans les années 50 il récupéra la licence et rouvrit « Lahaoure ».

Et aussi...

Léon Montlanc cerclier fabriquait aussi des lattes de châtaignier pour les charpentes et avait un trieur qu’il déplaçait de ferme en ferme pour sélectionner le blé de semence.

Les Ducos de Castillon exploitaient la sablière des Caoubons.

Louise Duvignau-Verdier du « Baron » née en 1921, Andrée Durou-Proères du « Siscle » née en 1929 puis Marie-Rose Laferrère-Lapeyre de « Lahaoure » née en 1928 étaient couturières.

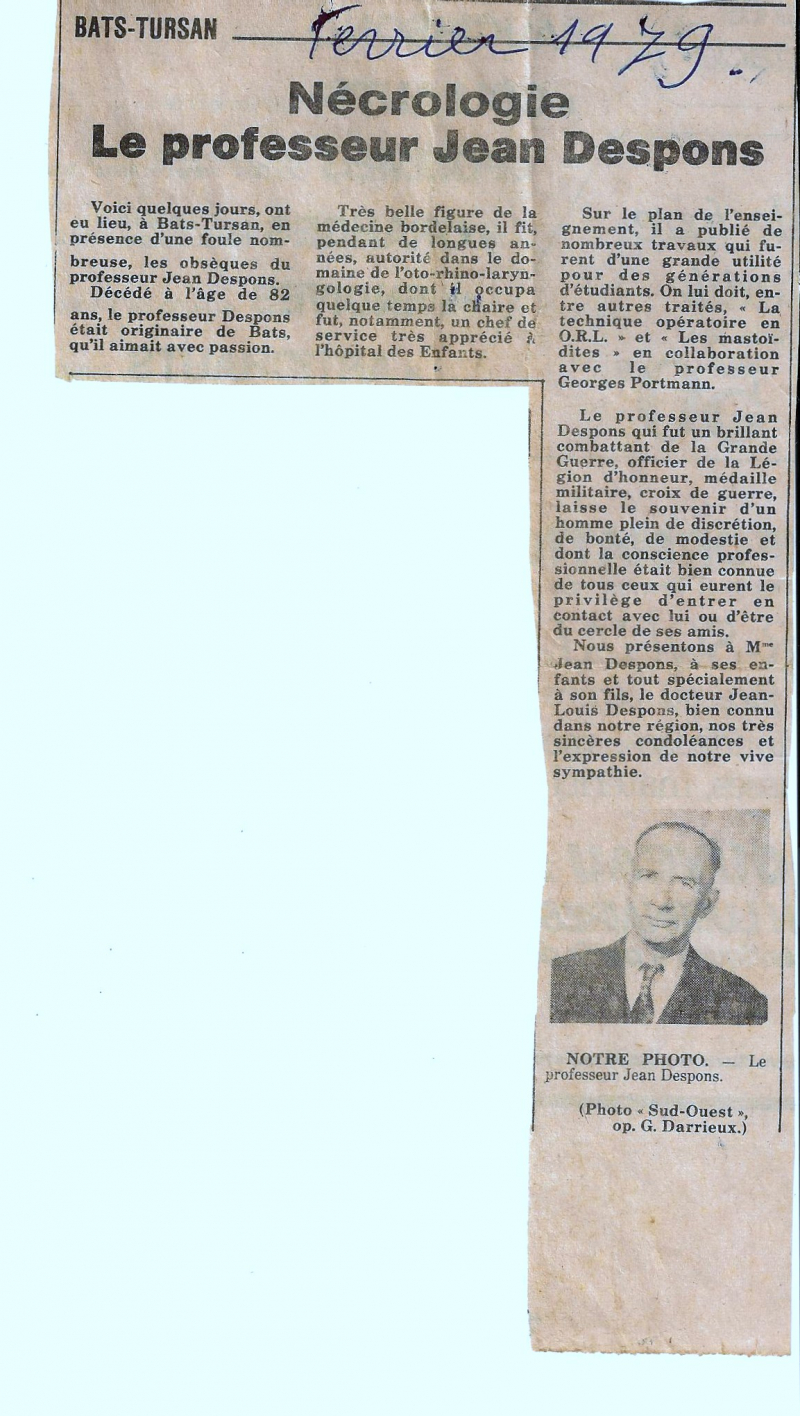

Le professeur Jean Despons né en 1896,ORL à Bordeaux, rentrait à Bats le week-end et recevait dans sa maison natale (la maison Saint-Jean) des patients venus de tout le canton et même au-delà. Il soignait les otites, enlevait les végétations… Jeannot Castaing a précisé avec humour qu’il était assisté d’une anesthésiste, il s’agissait de son épouse qui tenait fermement assis sur sa chaise le jeune patient !