L'eau

La fontaine de Catalote

Au début du XXème siècle, l’eau ne coulait pas encore au robinet ! Il fallait aller chercher l’eau potable à des sources coulant dans les forêts, vers "Peyroulet", "Mounet", "Saint-Antoine" …ou à des fontaines bâties au XIXème siècle en différents lieux du village : fontaine de Catalote dans le bourg, fontaine du Rouan, fontaine de Magloire et fontaine des Bidalons. L’eau y était pure et fraîche.

A partir des années 30, de plus en plus de familles avaient leur propre puits à côté de la maison. Le puits communal se trouvait devant l’ancienne école, il dut être approfondi en 1952 car les habitants du bourg manquaient d’eau.

On lavait le linge dans les mares ou dans des lavoirs parfois simplement creusés dans la terre (Mounet) ou construits en béton, autour de l’année 1950, sur des terrains achetés par la commune. Ces lavoirs devaient être nettoyés plusieurs fois par an. Deux lavoirs subsistent : celui des Bidalons près de la fontaine du même nom et celui du Rouan derrière chez Christine Vidot.

A certains endroits des captages de sources furent réalisés pour approvisionner en eau les maisons. A "Peyroulet" , ce travail fut effectué par des prisonniers allemands à la fin de la guerre, une pompe bélier hydraulique remontait l’eau dans un petit château d’eau.

L’eau courante est arrivée dans le bourg vers 1960, certains quartiers ne l’ont eue qu’en 1974. Robert Destenave desservi par le réseau communal prit l’initiative de mettre en place une conduite pour alimenter les familles Verdier et Blanc-Larrue qui n’avaient pas encore accès au réseau public.

L'électricité

Le village bénéficie de l’électricité depuis 1930.

Les moyens de transport

C'est à pied qu’on se déplaçait au début du siècle ou avec un âne, une jument ou un cheval.

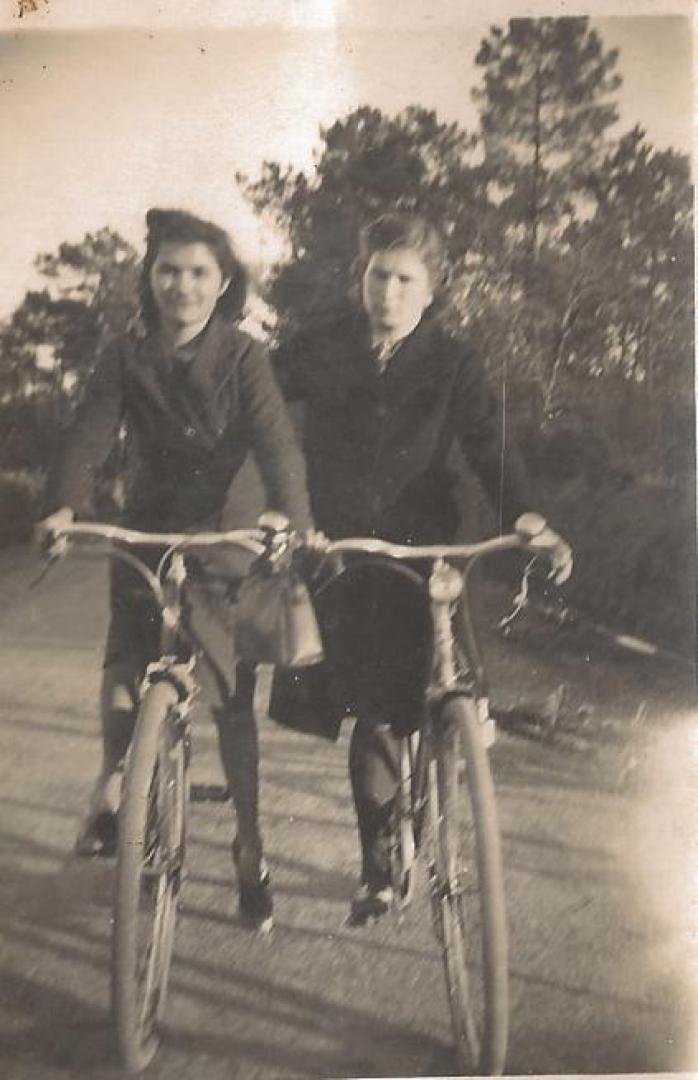

Puis les vélos sont apparus dans certaines familles. Les possesseurs de bicyclette devaient se faire enregistrer auprès de la mairie et payer une taxe annuelle. Une plaque indiquant l’année de perception de la taxe était apposée sur le vélo ! Cette taxe fut définitivement supprimée en 1959. Louise Duvignau fit la surprise à sa famille de rentrer de Tarbes où elle faisait son apprentissage de couturière, en vélo acheté avec l’argent gagné. Odette Pantaignan s’est rendue à vélo à Pau, avec Charlotte Despons, pour acheter des vêtements payés avec œufs et volaille, durant la guerre…

Le tramway :

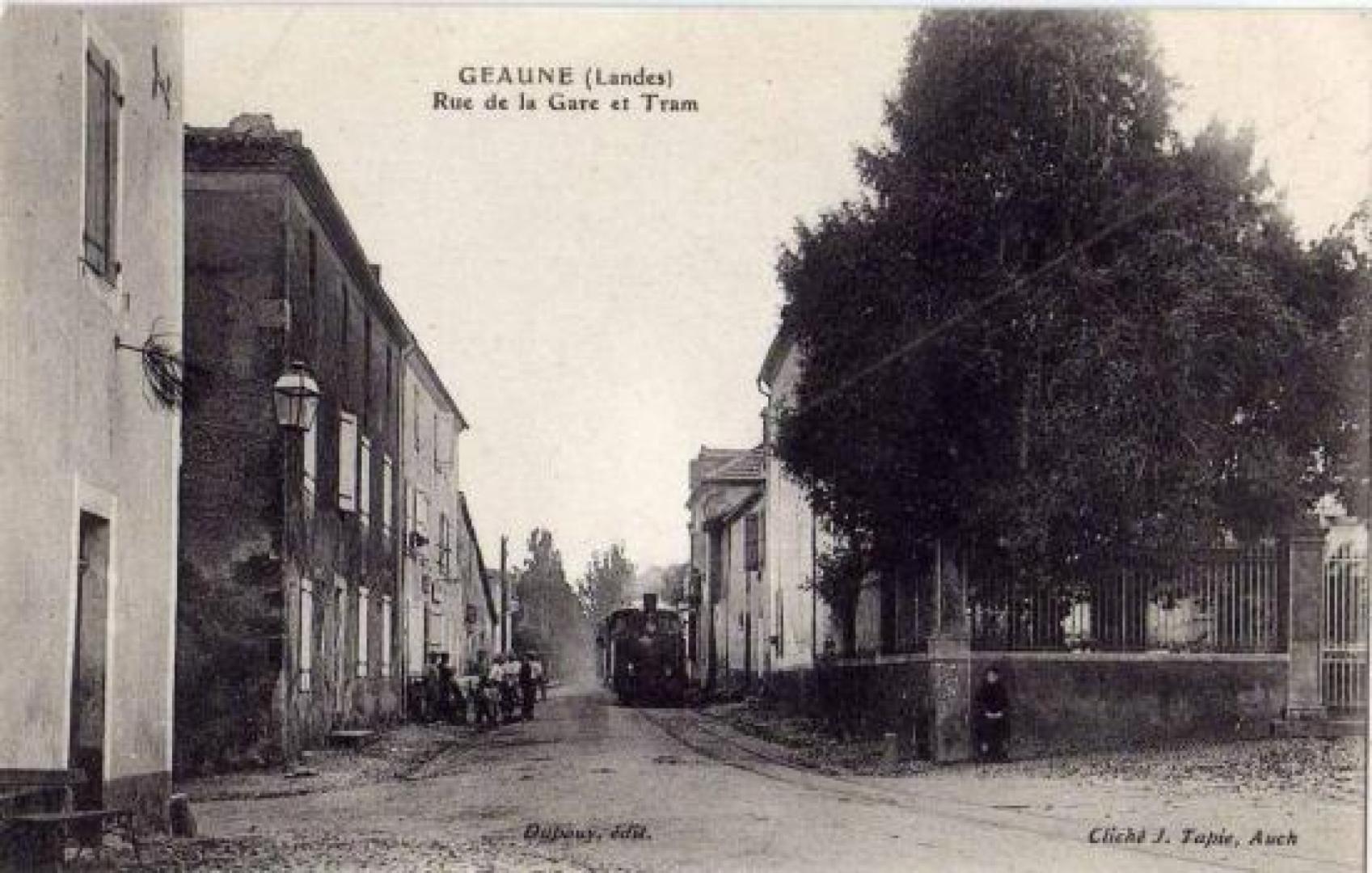

Le tramway à Geaune

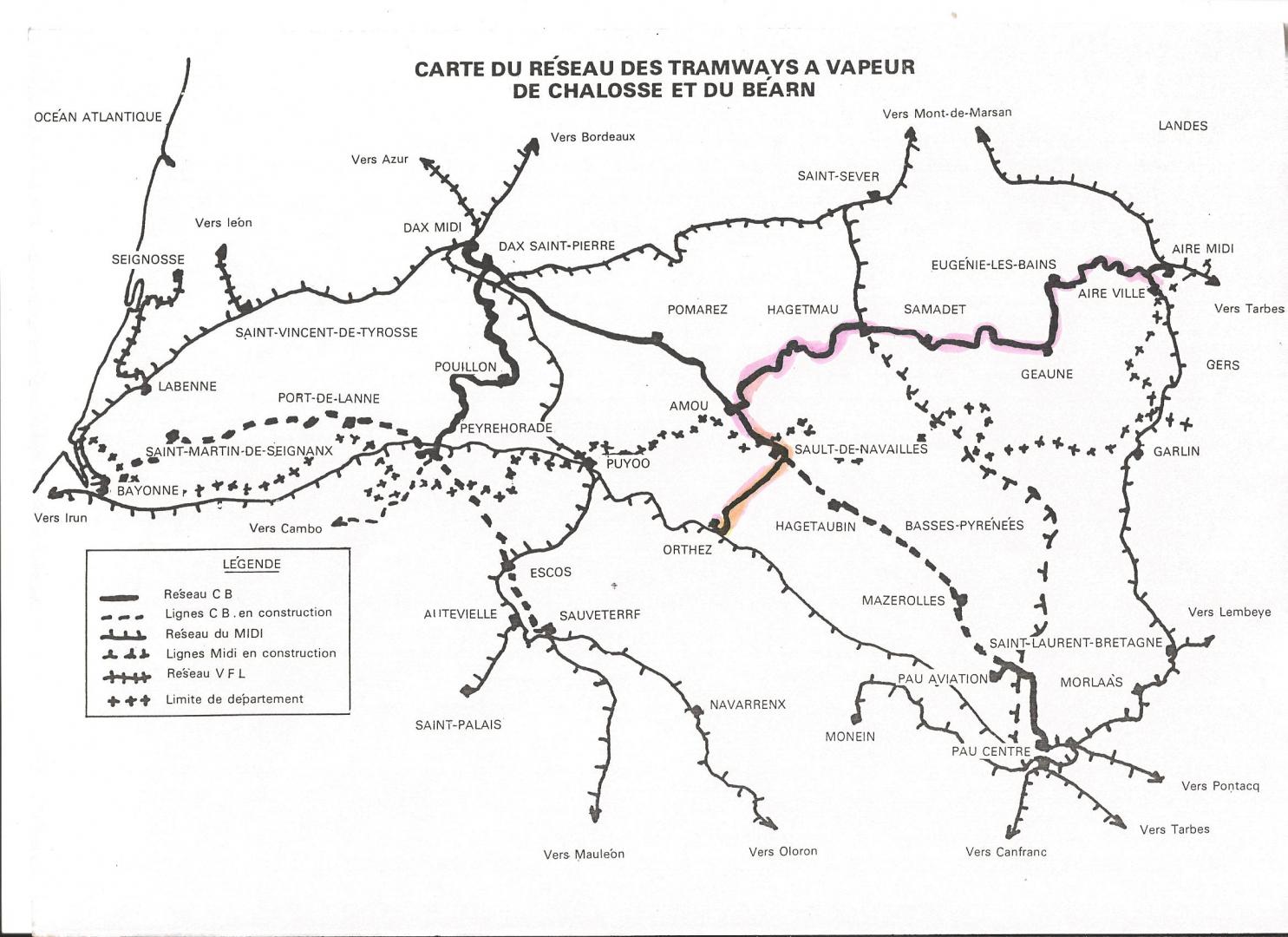

Un moyen de transport a fait son apparition un peu tardivement dans le Tursan : le tramway à vapeur.

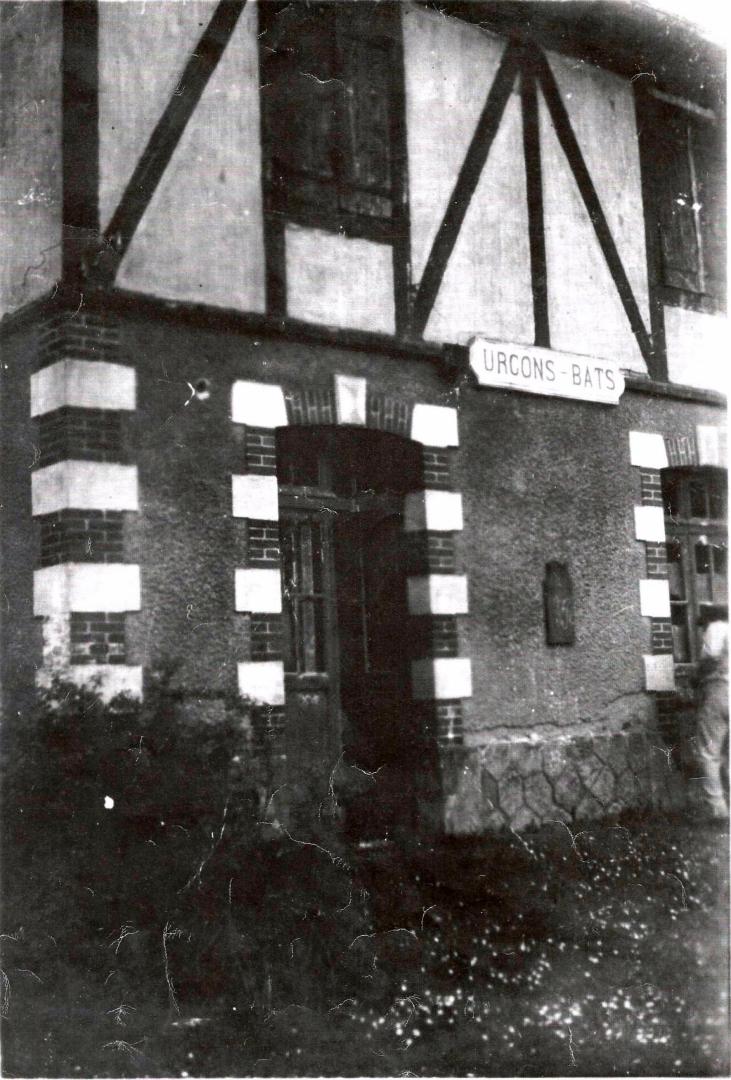

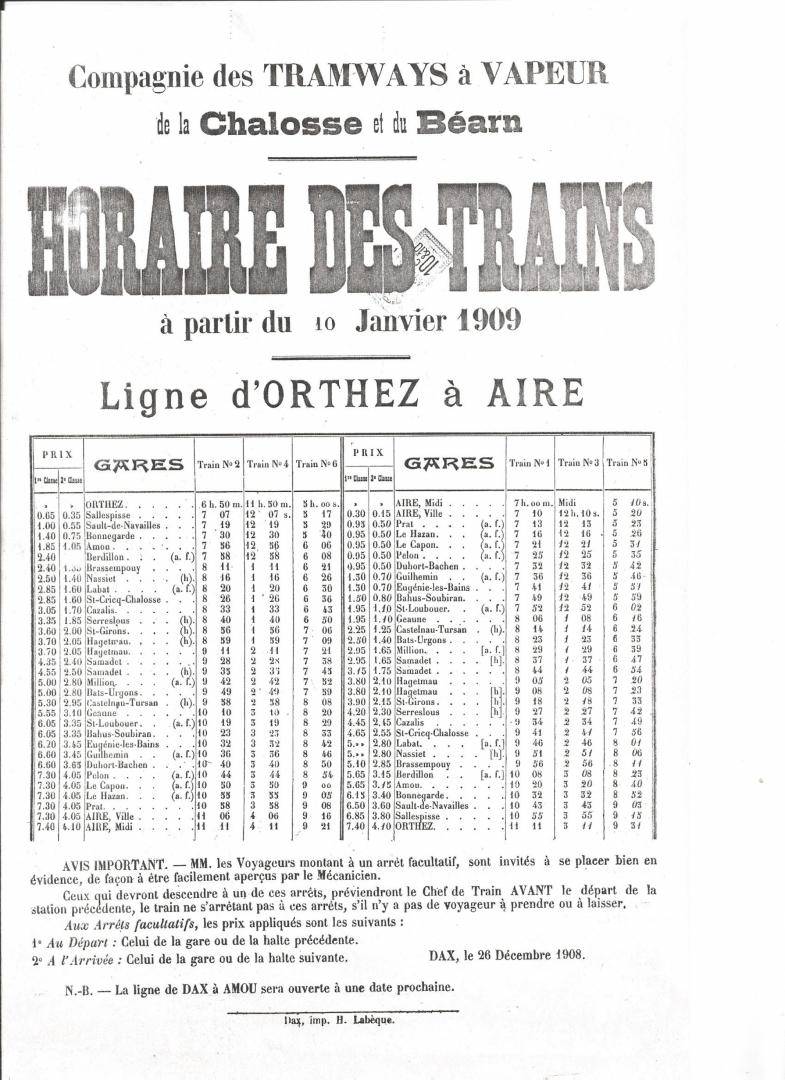

La ligne Orthez-Aire, passant par Bats, (79 km), a été ouverte à l’exploitation le 10 janvier 1909. A Samadet, la voie enjambait le Gabas sur un pont métallique de 17m , montait vers Bats halte de Millon, coupait la côte de Lahaoure et par un grand crochet arrivait à la gare de Urgons-Bats avant de desservir Castelnau Tursan et de rentrer à Geaune où un château d’eau de 10m3 avec prise directe et grue hydraulique permettait d’alimenter la locomotive.

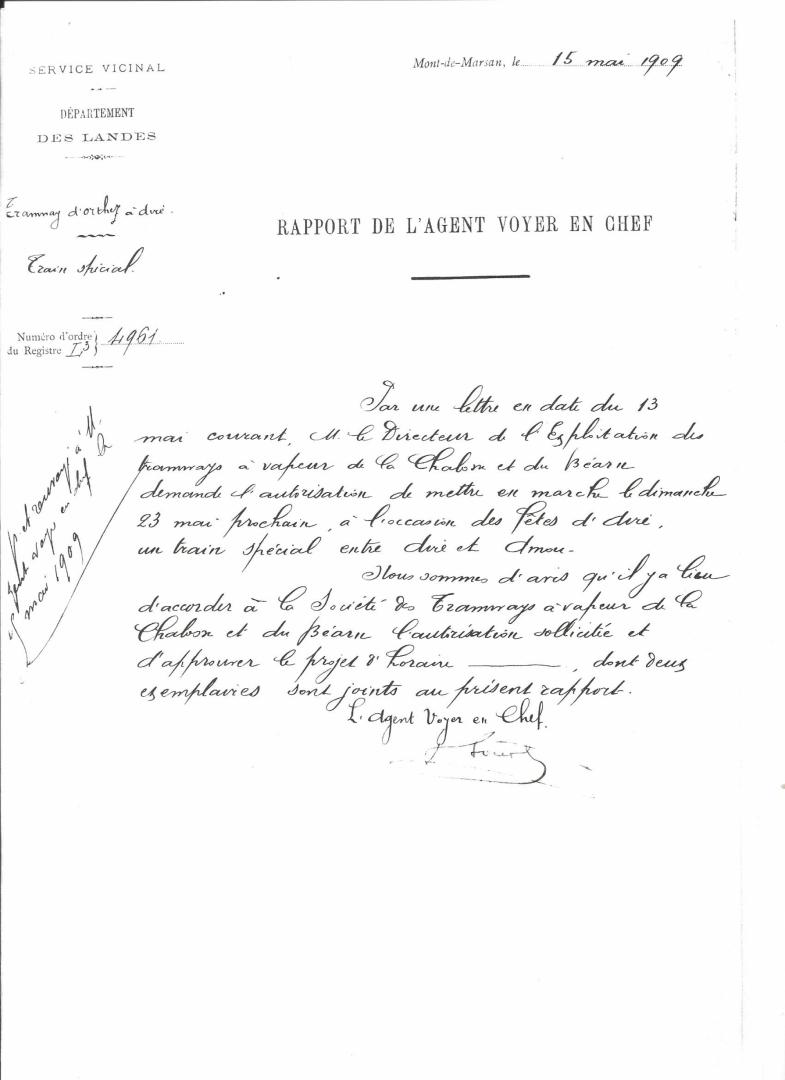

La vitesse moyenne était de 25km/h. En partant de la gare de Urgons-Bats à 8h23, on arrivait à Hagetmau à 9h08. Au début, la Compagnie des Tramways à vapeur de la Chalosse et du Béarn assurait 3 aller-retour quotidiens. Des trains supplémentaires pouvaient être mis en service pour transporter des pèlerins à Lourdes avec correspondances à Aire ou Orthez ou pour se rendre aux fêtes d’Aire, d’Eugénie les Bains, de Geaune …

Des marchandises étaient livrées en gare d’Urgons-Bats pour des Batsois : une faneuse et une faucheuse pour la famille Lion, des matériaux de construction pour Lucien Lafitte…

Des incidents survenaient parfois. En 1927, d’abondantes pluies provoquèrent des éboulements et le 29 mars la voie s’effondra entre Samadet et Bats. L’équipe de conduite de la locomotive spéciale des travaux de réparation arrêta sa machine près de l’éboulement et partit se désaltérer à "Bel Air" mais à leur retour sur la voie, les cheminots eurent la désagréable surprise de constater que l’engin gisait en contrebas, la voie ayant continué à s’ébouler sous son poids !

A moto

Concurrencé par les autobus et les voitures, le tramway eut de moins en moins de passagers et le nombre de trains diminua. Le 14 janvier 1935, le transport des voyageurs cessa, le transport des marchandises se poursuivit jusqu’au 1er décembre 1937. Le déclassement se fit le 17 juin 1939.

Le passage du tramway était un émerveillement et une distraction pour les Batsois qui travaillaient dans leurs champs.

Motos et automobiles :

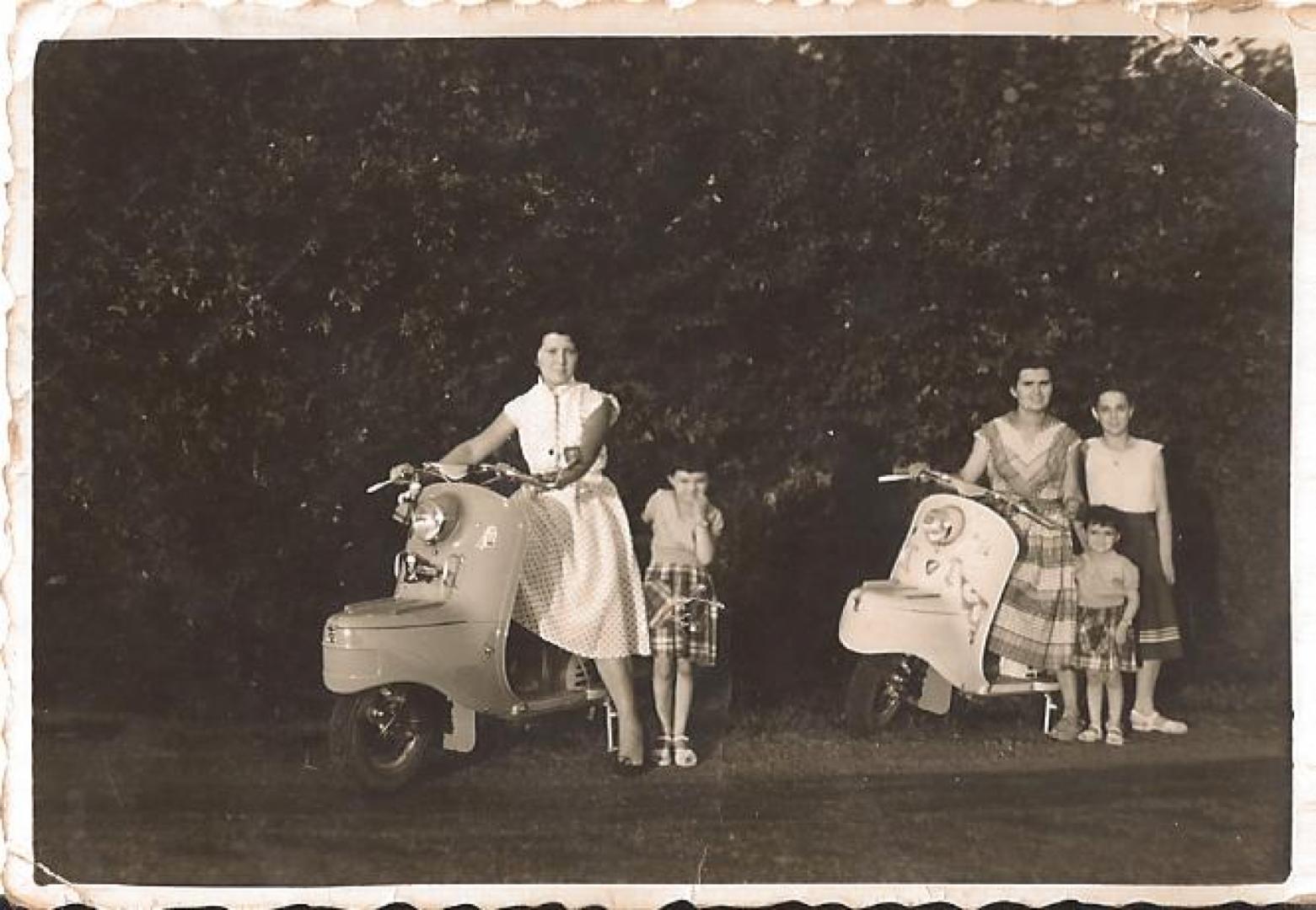

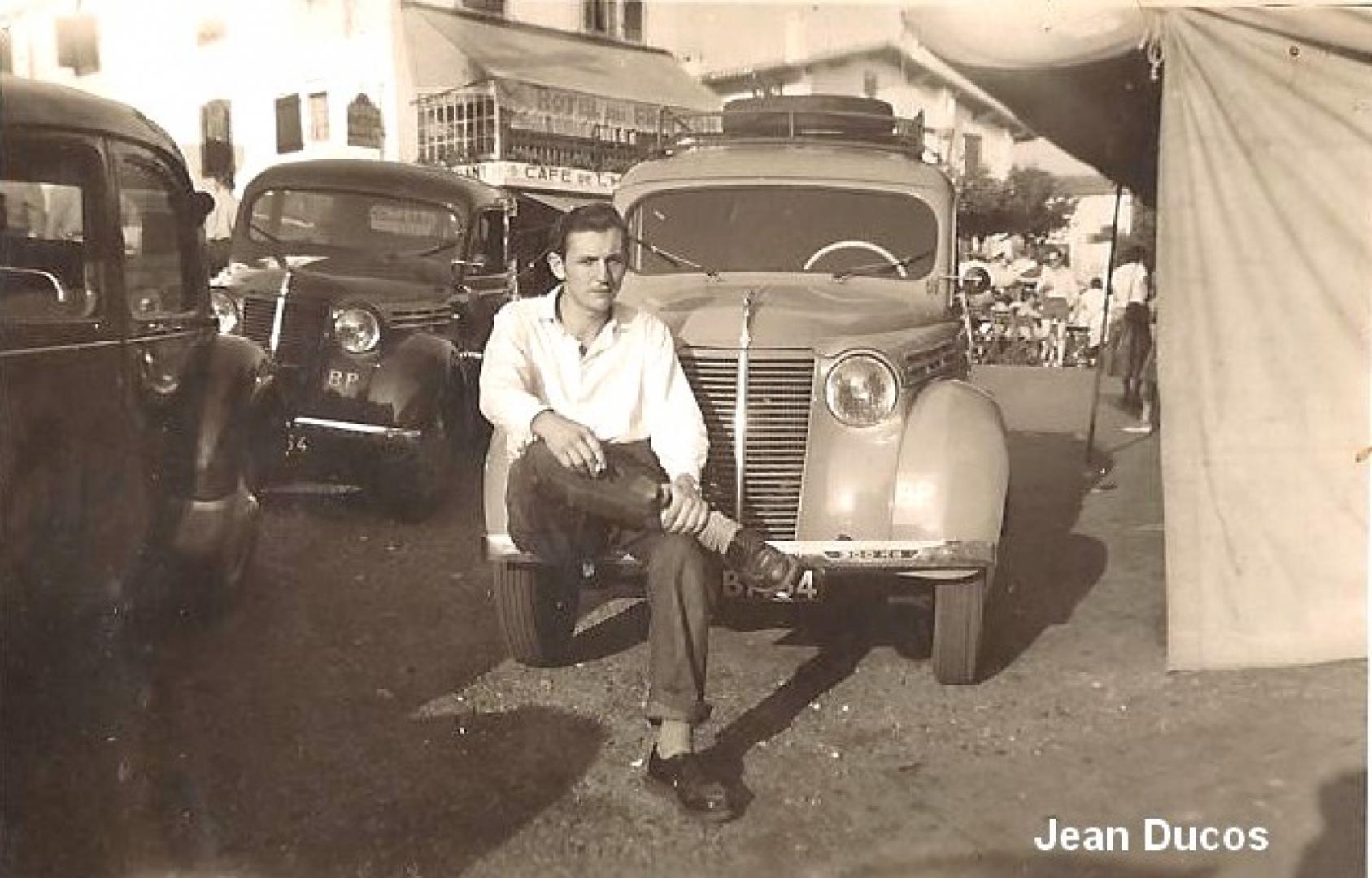

Dans les années 1940, certains Batsois ont eu une moto, comme Ernest Dunogué, Abel Castaing, père de Jeannot qui jouait du saxo à la Lyre geaunoise et se déplaçait avec une moto Terrot qu’il avait cachée au grenier durant la guerre pour en éviter la réquisition. En 1952, Jeannot Ducos avait une 125 Peugeot…Les scooters ont fait eux aussi leur apparition ainsi que mobylettes et vélosolex.

Puis à la fin des années 40, les premières voitures sont arrivées au village : tractions, 4 CV, Chenard, Peugeot 201… puis4L.

Le tambour

Les moyens de communication

L'appariteur :

La municipalité employait un appariteur qui était chargé d’informer les villageois. Adolphe Laferrère (père de Marie-Claire Vidot) né en 1899 fut appariteur de 1924 à 1980.

Le dimanche après la messe, il montait sur une pierre et après des roulements de tambour visant à obtenir le silence, il lançait son « Avis à la population » et annonçait en gascon les réunions, les informations locales …. Chaque annonce suscitait des commentaires !

Plus rarement, il sillonnait la rue pour donner une information importante et urgente.

Ne pouvant plus se déplacer pour remettre convocations et autres plis, il donna sa démission en 1980.

Le téléphone :

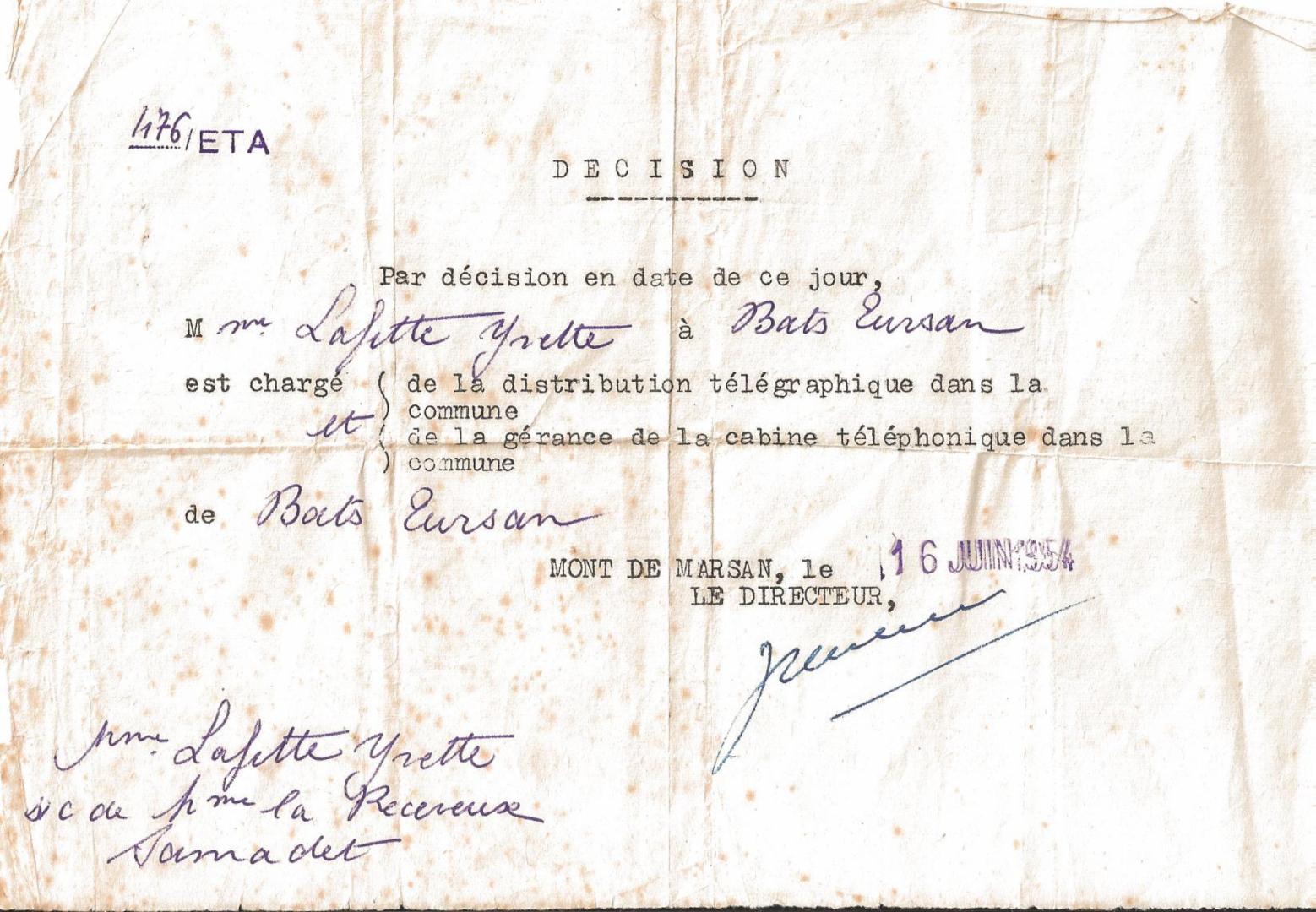

Mme Lafitte

Le téléphone fit son apparition à Bats au début des années 30. Mme Saubusse aux Brises fut la 1ère gérante de la cabine téléphonique où se trouvait le seul téléphone du village puis en 1954 Yvette Lafitte prit la relève. Elle était équipée d’un téléphone mural et distribuait aussi les télégrammes. Elle devait aller annoncer les bonnes ou mauvaises nouvelles : départ ou retour de l’armée, décès, naissances…. Les Batsois venaient à la cabine pour téléphoner au médecin, au vétérinaire , à l’inséminateur….

Elle recevait des avis d’appel : il fallait aller informer les gens qu’ils devaient venir à la cabine appeler telle ou telle personne. Elle prenait aussi les rendez-vous pour le Professeur Despons qui s’arrêtait en arrivant de Bordeaux récupérer la liste des patients à recevoir.

Petit à petit, le nombre de particuliers équipés du téléphone augmenta. En 1980, une cabine téléphonique automatique fut installée dans le bourg et l'emploi de gérante fut supprimé.

La télévision :

Dans les années 1960, la municipalité installa dans la vieille école une des premières télévision du village. Enfants et jeunes se réunissaient pour regarder le film du dimanche après-midi, la Piste aux Etoiles... Les plus grands installés derrière en profitaient pour « vivre leur vie » à l’écart du regard des parents, les petits assis devant ayant ordre de ne point se retourner.

Dans les quartiers, les gens équipés d’un téléviseur recevaient les voisins pour partager la soirée devant un film ou une émission de divertissement (Intervilles…)